O« HABIBI », Les révolutions de l’amour ». Par Laurent Beurdeley

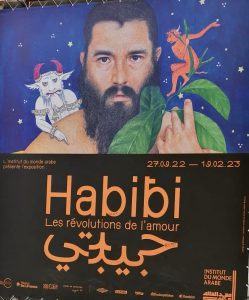

« HABIBI », Les révolutions de l’amour », Institut du monde arabe, du 27 septembre 2022 au 20 février 2023. « Nous ne vivons que pour découvrir la beauté. Tout le reste n’est qu’attente » (Khalil Gibran, Le Sable et l’Écume, 1926.)

Dans une exposition unique en son genre au niveau international, une première mondiale, 23 artistes livrent à travers leur art (dessins, peintures, photocollage, vidéos, broderie…) des récits singuliers souvent étroitement liés à des expériences personnelles, des souvenirs de relations intimes qui déconstruisent les codes de la virilité, se jouent du genre, mettent l’accent sur la liberté des corps, la liberté de vivre sa différence, d’être enfin soi, la liberté d’aimer délestée de toutes règles. Chacun avec sa sensibilité, les uns optant pour l’autodérision, l’humour, d’autres pour la confrontation brutale avec le sexe dans tous ses états….. Mais réunir de telles œuvres transgressives tout médiums confondus donnant à voir des corps masculins nus suscitant le désir, la fluidité des genres et autant d’identités plurielles qui sont encore largement niées en terre d’Islam est un message politique fort et audacieux de l’Institut du monde arabe, qui accueille cette manifestation artistique. Ces peintres, plasticiens, photographes, illustrateurs sont issus d’une vaste aire géographique laquelle n’est d’ailleurs pas circonscrite aux pays arabes (puisque sont inclus l’Iran et l’Afghanistan), mais qui partagent tous une culture musulmane. Certains de ces artistes travaillent dans leurs pays d’origine, la plupart ont préféré s’installer ailleurs et d’autres encore n’ont eu d’autres choix que de s’exiler et de demander l’asile pour préserver leur existence ; ils peuvent être membres de la communauté LGBTQI (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans, Queer, Intersexuel) ou soutenir cette cause. L’un des co-commissaires de l’exposition n’est autre que le jordanien, Khalid Abdel Habi, créateur en 2007 du magazine artistique électronique My Kali (www.mykalimag.com) qui aborde les questions relatives aux droits des femmes, au genre, à la liberté d’expression et aux communautés alternatives dans le monde arabe (il s’agit selon Khalid Abdel Habi, de créer un espace où les membres de la mouvance LGBTQ puissent parler en toute sécurité, échanger, débattre de leurs idées).

Bien que l’Islam ne soit pas une religion qui prône l’ascèse (le renoncement au plaisir de la chair lui est étranger), la sexualité ne peut être pratiquée que dans le cadre matrimonial de sorte que les relations hors mariage ainsi que les amours différents et la transidentité sont «haram » (ne sont pas permis) dans le monde arabo-musulman (le niveau d’acceptabilité sociétal est en général très faible). La situation oscille d’un territoire à l’autre avec un dénominateur commun, la non-reconnaissance des personnes transgenres (dans des pays où les genres doivent être par essence clairement définis) lesquelles sont parfois criminalisées, conjuguée à l’existence d’un corpus législatif qui, sans être uniforme, incrimine les rapports entre individus de même sexe (souvent sous l’intitulé « d’actes contre nature » et parfois en des termes bien moins précis (incitation à la débauche ou atteinte aux bonnes mœurs), propices à diverses interprétations et ainsi utilisés pour réprimer.

Ces textes hérités de l’époque où les puissances européennes détenaient un mandat sur la plupart des pays de la région sont toujours en vigueur (sauf en Jordanie où la pénalisation des relations homosexuelles fut abrogée en 1951) et sont appliqués avec plus ou moins de zèle (les sanctions encourues les plus communes sont le placement en détention — d’une durée variable — et/ou le paiement d’une amende, mais parfois c’est la flagellation qui est infligée ou encore le châtiment suprême, la peine de mort). Sans oublier les répressions policières quotidiennes, les persécutions (comme la pratique du test anal qui bafoue la dignité humaine et l’intégrité physique et dont font l’objet les hommes accusés ou soupçonnés de rapports charnels avec une personne de même sexe), les arrestations arbitraires, « l’outing » forcé en joignant la famille ou l’employeur. Affirmer son identité homosexuelle ou revendiquer sa différence est « illégitime ». Selon les préceptes religieux, toute sexualité et pratiques « déviantes », c’est-à-dire s’écartant des normes hétéronormées, sont pêchés ; tous les versets coraniques et les hadiths du Prophète qui évoquent l’homosexualité font référence à l’histoire de Loth, où la condamnation de l’homosexualité masculine est maintes fois rappelée :

« Quoi ! de tout l’univers, aux garçons vous allez délaissant ce que Dieu a créé pour vous en vos épouses ? Oh peuple de transgression !

Ils dirent : Si tu n’en finis pas, sois-tu radicalement banni !

Il dit : Moi, votre acte, je suis de ceux qui l’abhorrent le plus ».

« Et Loth, quand il dit à son peuple : Vous vous livrez à l’infamie, étant clairvoyants ?

Quoi ! vous portez votre désir sur des mâles, au lieu de femmes ? Bien pis ! Vous êtes un peuple païen ! »

Dans des sociétés transcendées par les valeurs traditionnelles et conservatrices, le plus souvent l’orientation sexuelle minoritaire est tue par la crainte de la réprobation, du mépris, des insultes, des violences, des discriminations, de l’exclusion du foyer familial et de la mort sociale ; il faut aussi composer avec la pression de l’entourage pour le mariage et la procréation. Néanmoins, le regard sociétal opère une distinction entre l’actif et le passif, le premier est moins l’objet d’opprobre que le second dans la mesure ou de par son rôle il ne perd pas sa virilité ; le second en revanche supporte toute la colère sociétale, son attitude marquant un passage vers la féminité (un sondage mené entre 1996-1997 au Maroc, auprès d’un échantillon de 112 personnes âgées de 12 à 35 ans, révèle que les enquêtés peuvent s’enorgueillir de leur premier rapport homosexuel s’ils ont eu le rôle actif ; par contre aucun garçon n’évoque une expérience où il aurait été pénétré). Quant aux lesbiennes, elles sont moins sujettes à rejet (la vulgate coranique est moins véhémente à leurs égards [« Celles de vos femmes qui commettent la turpitude, eh bien ! Requérez-en contre elles le témoignage de quatre des vôtres ; s’ils en témoignent, consignez-les coupables — à la maison jusqu’à ce les récupère la mort, ou que Dieu leur ouvre un chemin »] ; la plus grande indulgence résulte également d’autres facteurs : « les relations sexuelles entre femmes sont considérées comme superficielles, car elles ne nécessitent pas la présence d’un pénis explique le psychologue marocain, Aboubakr Harakat. Mais la différence de perception tient aussi au fait que dans les amours entre deux femmes, « il n’y a pas de sperme gaspillé ».

L’homosexualité féminine est également plus difficile à appréhender puisque plus aisée à dissimuler, on est dans des sociétés où l’excès d’embrassades et d’attouchements entre femmes ne suscite pas de confusion. L’homosexualité ne doit toutefois pas être confondue avec ce que Malek Chebel désigne sous le vocable de l’homosensualité : celle-ci naît de l’absence de partenaires de l’autre sexe de sorte que la sensualité est reportée sur ses compagnons. Cet état serait une étape intermédiaire entre hétérosexualité et homosexualité et se manifesterait par des contacts physiques et affectifs (se tenir la main, dormir ensemble, se masturber mutuellement), mais sans déboucher forcement sur l’homosexualité ; il représente plutôt une phase de la maturation du sentiment amoureux vécue pendant l’adolescence et abandonnée ensuite. La vie homosexuelle ne peut évoluer que dans une extrême discrétion et quasi-clandestinité ; dans certaines grandes villes, il y a des espaces de rencontres (certains restaurants, cafés, discothèques, clubs de sports, hammams, lieux de promenade, parcs) lesquels n’ont aucunement le label gay mais sont reconnus comme fréquentés, entre autres, par des homosexuels. Si Internet a changé la donne en favorisant les contacts avec les applications de rencontres, en Égypte, ces dernières sont parfois infiltrées par la police des mœurs pour piéger et traquer leurs utilisateurs. Ce qui est considéré comme insupportable voire attentatoire à la culture musulmane, c’est la démarche ostentatoire, le visible dans l’espace public.

En dépit des multiples écueils, des hommes et des femmes désirent vivre leur identité sans procès ni damnation et sans affliction ; le Liban fait figure d’avant-garde en 2004 avec Helem (rêve en arabe) qui fut le premier centre d’accueil des LGBTQ dans le monde arabe, ailleurs il existait bien des collectifs de soutien, mais dépourvus de toute existence légale. Ce qui était totalement figé dans le non-dit émergea soudainement durant les soulèvements populaires de 2011 au Maghreb et au Moyen-Orient auxquels prirent part les personnes LGBT ; une démarche qui contribua à leur donner une visibilité (le drapeau arc-en-ciel fut ainsi parfois arboré dans les manifestations de rues) qui fut largement amplifiée en Tunisie avec la création d’associations officiellement accréditées par l’État (Damj, Chouf, Mawjoudni). La dernière en date en 2015, Shams est la seule à avoir été enregistrée en tant qu’association LGBT (les autres le furent en tant qu’associations de défense des minorités en général et des droits de l’homme) ; ses membres (de jeunes gays) prirent ouvertement position pour la suppression de la législation incriminant les homosexuels. Une telle exigence, qui n’avait jamais été envisagée comme une possibilité jusqu’alors, permit une amorce de débat au sein de l’opinion publique. Si celle-ci ne s’est toujours pas traduite par la reconnaissance juridique de droits en faveur des minorités sexuelles, elle a néanmoins contribué à briser quelque peu le cercle vicieux du silence et de la peur des militants qui osèrent sortir de l’ombre où ils étaient jusqu’ici confinés et ainsi affirmer leurs différences (mais parfois à leur corps défendant, la visibilité accroît aussi la vulnérabilité ; en Égypte, s’afficher était un risque que prit courageusement l’activiste lesbienne, Sarah Hegazi, qui en paya le prix fort et dut s’exiler au Canada en 2018 où toujours traumatisée elle mit fin à ses jours deux années plus tard).

Pour faire entendre haut et fort sa voix, le mouvement LGBT s’appuie également sur les réseaux sociaux qui tissent du lien, facilitent la mobilisation et la résilience des personnes concernées. L’obtention de droits ne peut être que le fruit d’un long processus (l’objectif n’est pas de conquérir l’espace public, mais de pouvoir s’adonner dans l’espace domestique à l’amour de son choix sans être inquiété). Or en Tunisie, selon les chiffres officiels du ministère de la Justice, 799 personnes ont été condamnées entre 2017 et 2020 pour des faits d’homosexualité. Même dans le pays du Cèdre qui a la réputation d’être la terre la plus progressiste du Moyen-Orient (en 2017, fut organisée à Beyrouth la première Gay Pride du monde arabe) et où la répression des homosexuels est moins accentuée qu’ailleurs (un juge refusa de poursuivre un militaire qui était accusé d’actes homosexuels, estimant d’une part, que la disposition incriminant cette pratique — l’article 534 du code pénal — était d’un autre temps et d’autre part que l’officier de l’armée s’était engagé dans une activité de même sexe consentie, non constitutive d’un délit), on constate que l’environnement est toujours homophobe et les gays, lesbiennes et transsexuelles demeurent toujours ostracisés par la société avec son lot de discriminations (en matière de logement, d’emplois, d’accès aux soins…). Et on notait en 2021 une recrudescence des abus perpétrés par les forces de l’ordre. Au niveau sociétal, le vrai interdit ce n’est pas tant d’avoir des pratiques homosexuelles, mais de se revendiquer une identité homosexuelle.

Une sélection de quelques œuvres et artistes

Joseph Kaï

Son premier roman graphique, « L’Intranquille », est une bande dessinée intime et politique retraçant le quotidien des artistes dans un pays meurtri par trente années de guerre civile, miné par la crise économique, le chômage, la corruption, la pollution, les pénuries d’eau (Beyrouth est une ville dont il s’avère impossible de se projeter dans le futur déplore Kaï). La narration évoque les préoccupations et les affres de la mouvance queer qui évolue toujours sous la menace des autorités et des préjugés et regards stigmatisants. Cet album bouleversant relate précisément la vie de Samar, artiste gay (l’alter ego de Joseph) en mal de créativité ; on suit ses relations amicales, son combat avec d’autres contre les inégalités sociales, ses expériences amoureuses (inscrit sur une application de rencontres, il reçoit de multiples SMS d’hommes qui ne montrent jamais leurs visages), ses déambulations dans Beyrouth pour assister à des Drag Showsdans des lieux nécessairement underground (des bâtiments industriels désaffectés) où Rayane Nourla, danseuse transsexuelle, qui se produit sur scène, est arrêtée par la police. Et on rentre dans ses rêves et cauchemars (un homme menaçant lui apparaît et le juge), mais aussi dans ses fantasmes sexuels, ses anxiétés ; la BD se clôt sur un évènement dramatique, l’explosion du port de la ville, le 4 août 2020, qui ajoute encore au climat délétère.

Les planches exposées ici traduisent ses sentiments d’inquiétude et ses tourments : sa peur de mourir, de l’autocensure. Les couleurs de son opus alternent entre des tons doux, rosés, orangés et un autre plus vif (le violet fluorescent) qui est dominant. « L’écriture débuta en 2018 et le personnage que j’avais imaginé n’avait rien à voir avec moi ni visuellement ni par son caractère puis au fur et à mesure il s’est mis à me ressembler de plus en plus et finalement très peu d’éléments appartiennent à la fiction … c’est un personnage qui parle de lui en parlant des autres et qui est en même temps assez silencieux » explique le bédéiste de 30 ans qui est né et vit à Beyrouth. Kaï fait judicieusement remarquer que la BD vient de l’Occident, mais qu’il y a au Liban une tradition du récit, il existe des collectifs d’auteurs qui se regroupent pour publier ensemble (en 2010, il avait rejoint le collectif Samandal (terme arabe désignant une salamandre) qui a reçu le prix de la bande dessinée alternative au festival d’Angoulême en 2019. Devenu l’un des porte-voix de la communauté LGBT, Kaï à travers Samar pose ce questionnement : « Je me demande comment auraient été nos corps et nos sentiments sans le poids de la menace et la peur, j’aurais voulu me connaître sans ça ».

Alireza Shojaian

Né à Téhéran en 1988, Alireza Shojaian fut contraint de dissimuler son travail dans son pays natal (l’histoire de l’art en Iran ne fournit aucune image de la nudité masculine ; mon premier contact avec le nu artistique remonte à l’âge de seize ans quand je suis tombé sur l’image de la Vénus à son miroir par Diego Velasquez dans un magazine d’art acheté sur le marché noir à Téhéran dont les images étaient habituellement couvertes de peinture noire, déclarait-il en 2020). Il dut aussi taire ses préférences sexuelles : « Je viens d’un endroit où le président Mahmoud Ahmadinejad a affirmé (en 2007) qu’il n’y a pas d’homosexuels dans son pays, toute la société essaye d’effacer notre existence. » dit-il ; ajoutant : « Parfois nous ne savons pas à quoi ressemble la liberté, jusqu’à mes vingt ans chaque soir, je priais Dieu : Seigneur fait en sorte que demain matin, au réveil, je sois devenu un homme hétérosexuel » (les amours de même sexe sont un crime capital en Iran ; en vertu du code pénal islamique les comportements homosexuels consentis sont passibles de peine allant de la flagellation à la peine de mort ; par ailleurs c’est parfois le milieu familial qui, au nom de l’honneur, sacrifie l’un des siens considéré comme « déviant »). Ce n’est qu’en se rendant au Liban que Shojaian put alors exposer ses œuvres qui furent remarquées par la cellule culturelle de l’ambassade de France à Beyrouth qui lui offrit une résidence en France à l’Académie des beaux-arts.

Ses tableaux présentés au début de l’exposition montrent des garçons dénudés, lascifs, assis ou allongés confortablement (parmi des décors intimistes entourés de fleurs) dans des positions de féminité traditionnelle. Une de ses œuvres, réalisée à l’acrylique et aux crayons de couleurs, intitulée « The Mirror » — le Miroir (qui emprunte le titre du film d’Andreï Tarkovski en 1975) est un autoportrait de l’artiste, représenté torse nu, lorsqu’il fut confronté à un épisode particulièrement douloureux de son existence, le suicide de son ami âgé de vingt ans. Son visage en partie recouvert par sa main laisse transparaître sa profonde affliction face à l’absence de l’être aimé. On relève la présence de deux ouvrages à portée de main sur une commode : « Call Me by Your Name » d’André Aciman (écrivain américain d’origine italo-turque) et « Le Petit Prince » ; des récits dont plusieurs aspects font irrémédiablement écho à la disparition de son ami (dans le premier, Elio est l’incarnation de la beauté de la jeunesse et à la fin du second, le personnage d’Antoine de Saint Exupéry meurt après avoir été mordu par un serpent venimeux).

On note également la présence de photographies évoquant les amours gays et lesbiens (une référence également aux revendications LGBT aux États-Unis avec la photo de Harvey Milk) et un portrait officiel de Shojaian lorsqu’il effectua son service militaire en 2010 [une période difficile où Shojaian a voulu mettre fin à ses jours : « Je suis monté en haut d’un immeuble et finalement j’ai reculé » confia-t-il]. L’une de ses créations fut retenue pour l’affiche de l’exposition, elle est issue de la série «Sous le ciel de Shiraz, » ; les djinns sur les épaules du personnage (Arthur) semi-nu sont inspirés des miniatures liées à la mythologie persane de l’École de Shiraz. Shojaian explique que cette série est profondément reliée à ce qu’il apprit de son exil : « Lorsque la terre natale te manque, une manière de te consoler est de considérer que dans le ciel, ce sont les mêmes étoiles que tu vois la nuit à Paris comme à Téhéran ». L’artiste se dit solidaire avec les femmes qui meurent en ce moment en Iran pour leur liberté parce qu’elles représentent la moitié des habitants, les Iraniennes ont le même statut de minorités que nous.

Soufiane Ababri

Sa série « Bed Works », réalisée en 2016, procède d’une méthode artistique originale ; elle consiste à dessiner avec des crayons de couleurs, non pas dans un atelier (qui selon lui, donne l’image de l’artiste viril), mais allongé dans son lit (soit un lieu intime) ; cette position n’est pas un choix anodin, elle est celle dans laquelle les peintres orientalistes n’ont eu de cesse de représenter leurs modèles : les femmes, les esclaves, les Arabes où elles apparaissent nonchalantes, passives, paresseuses sur les toiles. L’artiste marocain né en 1985 (et diplômé de l’École nationale des arts décoratifs de Paris) s’emploie à dénoncer, démanteler les violences et les mécanismes de domination utilisés par les dominants blancs, bourgeois hétérosexuels, sur les dominés. Les dessins donnés à voir semblent exécutés avec maladresse : des scènes montrant des hommes dans des positions érotiques, c’est-à-dire s’adonnant à une sexualité très éloignée des valeurs liées à la famille et à la tradition religieuse. Ses personnages faussement naïfs (avec des hachures aux coloris éclatants) exhibent une musculature saillante, des fesses bombées. Ababri dessine en s’inspirant de sources très variées, des clichés de cinéma, des coupures de presse, mais également des photographies de passants volées, c’est-à-dire prises avec son téléphone sans leur consentement [un art que l’on peut qualifier « d’appropriationniste »].

On remarque très nettement les traces roses omniprésentes sur les pommettes des personnages, une démarche qui n’est pas innocente et contribue à malmener l’expression de la virilité qui est au cœur de son travail [« la société ne tolère pas les hommes qui ne jouent pas leur rôle, soit une virilité exacerbée qui étouffe les femmes, les gays, les garçons efféminés et les enfants, souligne Soufiane Ababri] et désagrège le désir de domination. Mais cette couleur est également proche de celle des triangles roses cousus sur les tenues des déportés homosexuels dans les camps de concentration et d’extermination nazis. C’est une façon « d’érotiser le politique et de politiser l’érotique ». Son travail a été particulièrement encensé par son compatriote, l’écrivain Abdellah Taïa, qui fut l’un des premiers hommes de plume à révéler son orientation sexuelle homosexuelle devant tout un pays lors d’une interview à l’hebdomadaire francophone Tel quel en 2006 [le romancier relate également son inclination sexuelle dans ses récits à résonnance autobiographique, ce que Mariem Gouyon qualifie « d’ethnologie de soi-même »] : « Il y a une telle liberté dans cette série. Un tel sentiment de jubilation. Et un souffle, fort, assuré, assumé, que traverse l’ensemble sans jamais faiblir. En regardant ses dessins, je pense à Jean Genet, à sa merveille, Un chant d’amour. Je pense à Rainer Werner Fassbinder. Je pense aux merveilleux films égyptiens des années 50-60 (…) Je me dis que je n’ai jamais vu un artiste arabe aller aussi loin dans l’expression des désirs, de la sexualité et des corps nus ».

Salih Basheer

Photographe documentaire soudanais né en 1995, il s’est installé durant cinq ans en Égypte et c’est durant ce séjour qu’il fut interpellé par le sort de ses compatriotes refugiés au Caire. Son projet « Home Seekers » présente des images photographiques en noir et blanc qui explorent le vécu en autres, d’Essam, un soudanais homosexuel rejeté par ses parents (il vécut quelque temps chez sa grand-mère qui l’accueillit et à la mort de celle-ci, il quitta son pays d’origine pour fuir les persécutions et l’homophobie ambiante). C’est un journal intime qui dépeint son quotidien en Égypte, les discriminations raciales dans le bus, dans la rue, le poids de la solitude et de s’exil. On suit également le jeune homme en Suède où sa demande d’immigration fut acceptée et on entrevoit sa nouvelle vie à Göteborg.

Mohamad Abdouni

Mohamad Abdouni est photographe, cinéaste et rédacteur en chef éditeur du magazine « Cold Cuts » (consacré aux communautés arabes queers) ; l’artiste (qui est né et vit au Liban) est parti à la recherche de la mémoire des Drag Queens ou transsexuels de Beyrouth (des vies jamais racontées au Liban ni ailleurs) ; un imposant travail d’investigation qui contribue à leur réhabilitation en extirpant leurs existences de l’oubli où il était enfoui. C’est un projet à long terme qui consiste à créer une documentation véridique de notre propre histoire queer précise Abdouni et ceci afin de conserver un témoignage, une inspiration pour les futures générations d’artistes queer [« Lorsque j’étais jeune nous ne pouvions nous identifier qu’à des figures de la communauté queer occidentale, des œuvres comme “Paris Is burning”, mais en tant qu’arabe cela ne fait pas partie de notre culture »]. C’est aussi une réaction à la fausse représentation de la communauté arabe queer et à son exploitation par les médias étrangers explique Aboudni. Sa série intitulée « Treat Me Like Your Mother » est constituée d’un assemblage d’images d’archives et de portraits qui furent réalisés en studio ; il dévoile, en autres, les clichés amateurs (qui ont été agrandis) de figures du monde trans dont celle d’Em Abed, qui fut l’une des premières à oser se vêtir en femme pour se balader dans le Beyrouth des années 90 précise Elodie Bouffard, commissaire de l’exposition ; ainsi on la découvre vêtue d’un jean, T-shirt ou portant une robe french cancan, d’autres photographies la montrent dans les différents moments de sa vie, dans le bus ou encore lors d’un bal masqué. En 2019, Abdouni présentait à l’Institut des cultures d’Islam à Paris, les clichés de « Doris et Andréas » (qui a fait l’objet d’une édition spéciale du magazine Cold Cuts limité à 100 exemplaires) ; ce récit intime et émouvant en images d’une mère arménienne chrétienne (Doris) et de son fils transgenre à Beyrouth remet en question les normes de la société patriarcales et les soi-disant valeurs familiales d’une famille au Moyen-Orient indique Abdouni.

Chaza Charafeddine

Artiste et écrivaine née en 1964 à Tyr (Liban), Chaza Charafeddine est issue d’une famille chiite très conservatrice, mais pas religieuse. Durant une quinzaine d’années, elle explora le domaine de l’éducation puis intégra une école de danse à Hambourg où elle se spécialisa en eurythmie (pratique associée à la poésie et à la danse) …. C’est en analysant les dessins et miniatures produites en Inde islamique (durant l’empire mongol [XVᶱ siècle et XVIIᶱ siècle] que l’artiste fut interpellée par la féminisation artistique des traits masculins. Elle remarqua également que l’image du Buraq [la monture ailée avec laquelle le Prophète entreprit son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem] était représentée par les artistes du XXᶱ siècle avec une tête de femme tandis que ceux du XVIᶱsiècle la peignaient comme une figure androgyne. Ces observations furent à l’origine de son projet qui consista à proposer le pendant contemporain de cet esthétisme queer de transsexuels ou d’hommes efféminés. Dans sa série, « “Divine comedy”, une vision très personnelle de la Divine comédie de Dante Alighieri, elle assemble sous forme de photomontage des cadres historiques différents, l’art islamique traditionnel et des figures contemporaines sexuellement hybrides [soit des portraits de personnages homosexuels, transgenres, transsexuels et travestis vivant à Beyrouth qui ont accepté de poser comme modèle] créant un espace de fluidité du genre. Les modèles présentés dans son triptyque de portraits d’anges à la sexualité ambiguë sont élégants et raffinés avec des couleurs chatoyantes [dans l’un deux, elle met en scène un Simurgh, un oiseau mythique dans la mythologie persane qui a une tête de loup, un bec d’aigle, des jambes de lion et la queue d’un paon].

Sido Lansari

Originaire de Casablanca où il est né en 1988, Sido Lansari exprime son art à travers la photographie, la vidéo et, ce qui est plus inédit, la broderie, un médium à l’image quelque peu désuète [qui requiert plusieurs heures à confectionner] qu’il subvertit allègrement en abordant la sexualité frontalement sans se soucier de la morale puritaine. L’artiste, qui est fils de parents artisans dans le textile, fabrique des canevas sur fond blanc uni accompagné de motifs traditionnels [comme des fleurs, des cœurs, des papillons, un agneau…] où il délivre des messages singulièrement provocants, salaces et drôles. L’une de ses œuvres en point de croix proclame : « JE CHERCHE UN CDI ET UN PLAN CUL RÉGULIER” ; “BARBU BOUFFEUR DE CUL”. “J’aimais l’idée de reprendre et de détourner le support de prédiction de la bourgeoisie en y ajoutant le vocabulaire très sexualisé du milieu gay” dit-il, précisant qu’il s’est inspiré des slogans des manifestants français contre le projet de loi du mariage pour tous. La série présentée, intitulée “Papa suce, Maman coud”, fut sa première création réalisée en 2013. L’artiste reconnaît qu’il est parfois très vulgaire et affirmait en 2013 qu’il cherchait encore ses limites et se demande s’il ne les dépasse pas. Lansari [qui est directeur programmateur de la Cinémathèque de Tanger, une institution culturelle qui fait renaître le septième art auprès du public marocain] a également créé “Divine” en 2020 [pendant le confinement lié au Covid], un fanzine participatif, pluridisciplinaire, gratuit et consultable en ligne [www.divine-zine.com] ; une thématique est prédéfinie chaque semaine. Dans son premier court métrage, “Les Derniers Paradis” [2019], il mêle images d’archives et photographies argentiques en relatant la vie de Samir un jeune homme qui travaille dans un salon de coiffure à Casablanca et qui rêve de stars égyptiennes jusqu’à ce qu’il rencontre Daniel, un amant qui lui fit découvrir le Paris gay [le film fut primé au Festival Chéries-Chéris en 2019].

Khaled Takreti

D’origine syrienne et né au Liban en 1964, l’artiste vit entre Bruxelles, Beyrouth et Paris ; son œuvre proche de l’esthétisme pop art dénonce les excès de la société de consommation avec une large part d’humour et d’autodérision lorsqu’il se met lui-même en scène. L’œuvre présentée dans le cadre de cette exposition est un triptyque dont le titre “Joujoux, Hiboux, Cailloux” [2007] est inspiré d’une célèbre comptine et issu d’une série intitulée, “Les Grands Enfants” ; elle montre avec une palette de couleurs colorées une galerie de silhouettes baroques, pittoresques, vêtues de tenues excentriques [réalisées à partir de collage] qui paraissent engluées dans leur solitude ; les échanges entre les personnages semblent impossibles. On remarque que le même visage [tel un masque impassible et mélancolique] qui est lourd de non-dits [laissés à l’interprétation de chacun] est reproduit inlassablement. L’isolement social est la thématique dominante de cette grande toile avec ces neuf portraits qui sont en fait ceux du compagnon de l’artiste que ce dernier est venu rejoindre à Paris et qui furent confectionnés durant une période de neuf mois où Takreti décida de s’enfermer.

Aïcha Snoussi

Née en 1989 en Tunisie et diplômée de l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, Aïcha Snoussi [militante féministe] qui vit et travaille à Paris, a imaginé une civilisation disparue [qui porte le nom de Tchechs, un terme qui est aussi une insulte utilisée contre les homosexuelles et transsexuelles en Tunisie et que se réapproprie ainsi la communauté LGBT] qui pratiquait la poésie, la gravure, l’amour libre. L’artiste fait émerger quelques vestiges de ce monde englouti sous les flots sous forme notamment d’une imposante pyramide de bouteilles qui renferment dessins et écriture : “la Sépulture aux noye.es” ; c’est selon elle, une métaphore de l’invisible, c’est-à-dire des cultures queer minoritaires gommées par l’histoire officielle. Elle présente également un autoportrait [un collage de papiers manuscrits, de lettres personnelles et de pigments divers] où elle est torse nu, l’une de ses mains est glissée dans son pantalon pour se masturber ; on aperçoit des traces de sang. Dans les années 60-70, les artistes féministes dans leurs œuvres mettaient en jeu leurs corps et leur fluide corporel [il s’agissait pour ces créatrices de déconstruire l’image idéalisée des femmes véhiculée par la culture de masse et de se réapproprier ainsi leur propre corps].

Et également

Les gouaches de l’artiste afghane, féministe et plasticienne, Kubra Khadari [qui fut contrainte de fuir son pays après sa performance où revêtue d’une armure en fer qui mettait en avant ses formes, elle déambulait dans l’un des quartiers les plus peuplés de Kaboul] ; ses figures féminines s’adonnent au plaisir érotique soit en solitaire ou collectivement [son travail est exposé dans la partie minuscule de l’exposition curieusement interdite aux moins de 18 ans].

Les portraits du photographe syrien, Fadi Elias, consacrés aux migrants syriens réfugiés en Allemagne, membres de la communauté queer ; ses clichés réalisés selon la technique d’expositions multiples permettent de protéger l’identité des modèles en floutant les traits du visage et révèle également la difficulté d’assumer publiquement son identité sexuelle.

Les autoportraits de l’artiste trans non-binaire, Khookla McQueer [l’une des figures iconiques de la transidentité en Tunisie] qui sont habituellement postés sur Instagram ; iel se considère comme une expérience vivante, chaque œuvre présentée proposant des variations esthétiques de genre. Khookla puise son inspiration parmi les divas des années 80-90 en Amérique latine [Thalia, actrice et chanteuse mexicaine] et au Moyen-Orient [Sheridan, actrice devenue icône de la télévision égyptienne] ; en collaboration avec l’association Damj, iel a également contribué à la rédaction du premier guide sur le genre adapté au contexte tunisien.

Conclusion

Toutes ces œuvres sont essentiellement figuratives [Alireza Shojaian explique à cet égard que les choses nécessitent d’être accomplies étape par étape et qu’il ne serait pas possible de dénoncer l’absence de représentation de la figure masculine par une peinture abstraite] ; elles lèvent le voile sur l’invisible dans des sociétés où la norme patriarcale est dominante ; la plupart d’entre elles n’auraient pas été en mesure d’être exposées dans les pays d’origine de leurs créateurs [et pourtant sous le califat des Abbassides au VIIIᶱ siècle, le célèbre poète arabo-persan, Abu Nuwâs, connu pour son grand savoir en matière de jurisprudence religieuse exprimait ouvertement son attirance pour l’amour masculin qu’il exaltait également dans ses vers].

L’exposition Habibi vient pertinemment rappeler que la pratique homosexuelle et le détournement du genre ne sont pas spécifiques à certaines cultures, mais sont universels. Abdellah Taia dans une conversation avec l’artiste Soufiane Ababri lançait en 2020 cet appel : “Le pouvoir dans le monde ne veut toujours pas ‘libérer’ la communauté LGBTQ en rejetant définitivement les lois qui nous criminalisent. Face au silence criminel de la société et la jouissance monstrueuse du pouvoir qui ne se fatigue pas de nous voir tomber, mourir encore et encore, le combat pour le changement doit absolument continuer. Nous n’avons pas le choix. Même pessimistes et impuissants, il faut y aller. Il faut”.

Photo principale: photographie de l’affiche de l’exposition.

Institut du monde arabe, Paris