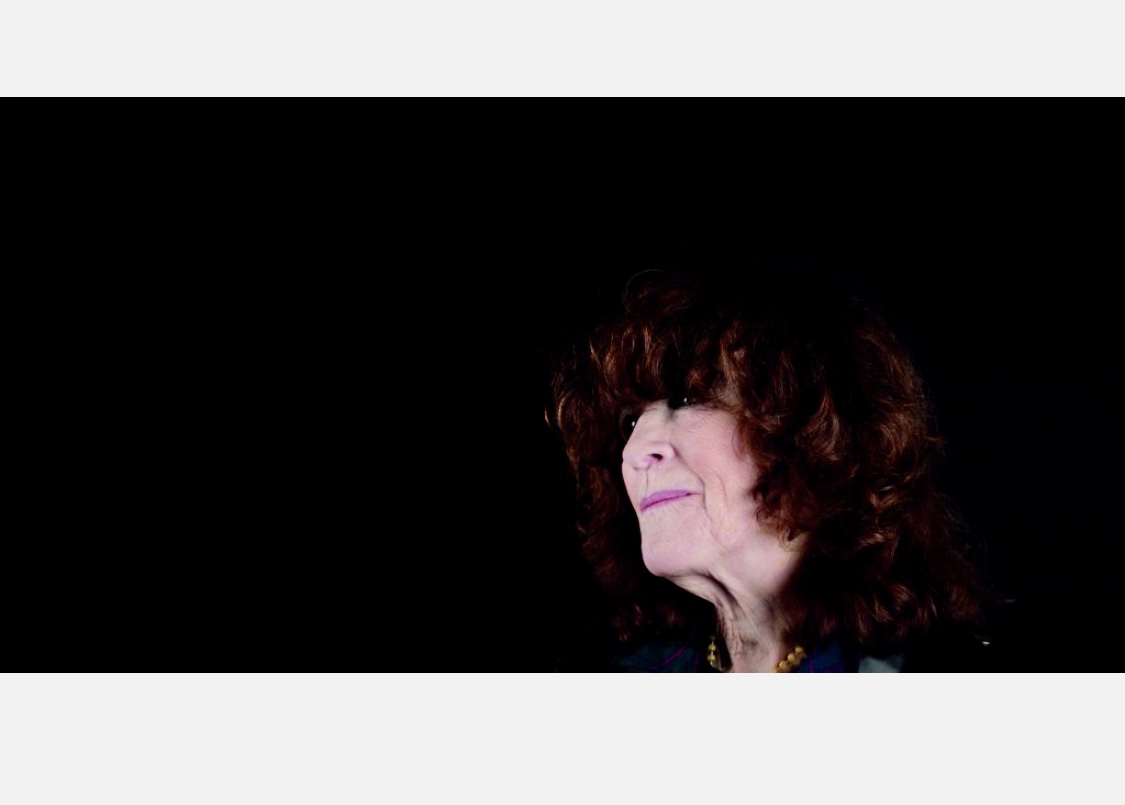

Le Prix Nobel de littérature vient d’être attribué à la grande écrivaine française pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Depuis plus de quatre décennies, elle a choisi le genre littéraire du récit non pas pour exalter le moi mais pour le faire disparaître, et c’est bien pour avoir imposé son je comme un exemple d’une expérience collective qu’elle a été tant lue, puis tant récompensée, jusqu’à cette consécration.

Première écrivaine française à se voir décerner ce prestigieux prix, c’est une sacrée victoire pour celle qui, en effet, depuis 1983 (à une époque où ce n’était pas évident ni à la mode) a eu le courage d’imposer son je comme étant son vrai je — sans jeu de je, c’est-à-dire sans recourir aux appareils de construction romanesque, de dissimulations et d’autofictionnalisation (un mot qu’elle a toujours récusé au rang d’insulte) derrière des personnages. Pas un roman, non, ses livres. Mais sa vraie vie qui, parce qu’elle ose la dire et la revendiquer, devient la vie de toutes celles (très nombreuses) et de tous ceux (moins nombreux) qui la lisent. Tout au long d’un parcours prolifique (abondant au final, bien qu’il y eut, bien évidemment, parfois des années sans publication), elle a osé écrire comme un couteau (selon son expression), comme une arme blanche qui trancherait dans le vif du vécu pour le décortiquer, l’éviander, le dépecer, pour en retirer, au travers d’une analyse, une expérience humaine, une analyse, une réflexion, en somme ce dont on aurait besoin pour continuer à vivre.

Le je d’Annie Ernaux dit l’expérience commune. Le récit autobiographique, grâce à elle, a cessé d’être considéré comme narcissique et nombriliste pour devenir une expérience collective. Dans nos vécus intimes, il y a du collectif, de l’humain, et c’est ce qu’est un récit, s’il est réussi.

Le récit, c’est cela : non pas mettre de l’avant son petit moi, mais le faire disparaître parce qu’en se racontant, au fond on raconte non pas notre seule expérience, mais bien l’expérience d’un humain parmi des milliards d’humains. Vivre une expérience humaine puis écrire pour la partager avec d’autres humains, n’est-ce pas la source de l’acte même d’écrire ? Pourquoi ? Parce que nous n’avons qu’une vie alors, lire celle d’un autre humain agrandit et prolonge la nôtre. Pourquoi ? Pour reprendre le contrôle. Écrire c’est reprendre le contrôle. Le contrôle sur le vécu vécu.

Vous savez, la vie, c’est un truc qui nous arrive, qui arrive. On le vit comme on peut. Oui mais, un jour éventuellement, a posteriori forcément, on s’assied et on reprend ce qui est arrivé, on le met en ordre et on l’analyse. On comprend mieux ce qui est arrivé. On s’aperçoit que dans ce qui nous est arrivé de si personnel, il y a surtout du collectif. Au fond, toujours, notre histoire est celle d’un spécimen d’humanité. C’est tout. C’est beaucoup, mais c’est tout. En écrivant ce qui nous est arrivé, on le donne à autrui (Annie Ernaux emploie le terme théologal d’oblation, tandis que je préfère, moi, celui de restitution). Ainsi, ce n’est plus notre vécu, mais l’exemple d’un spécimen de l’humanité. Un exemple de vécu humain. Cela ne nous appartient plus. Dans cette jolie phrase que j’ai mise en exergue d’un de mes récits, Annie Ernaux conclut : « Car contrairement à la vie, il n’arrive dans les livres que ce que l’on y met. » Alors non, sa vie n’est pas un roman. C’est sa vie et ça devient la nôtre, car elle nous la raconte, épisode par épisode, la décortique, la donne en offrande. La boucle est bouclée. Elle peut passer à autre chose, au prochain épisode. Et nous aussi du coup, parce que nous l’avons lue.

La portée de son je est à la fois sociologique et politique. Il n’y a rien de personnel, voire de très intime, qui ne le soit. Ce n’est pas que le roman ne transmette pas cela aussi. Bien sûr que le roman le fait aussi, autrement. Agrégée de littérature française, professeure de littérature, Annie Ernaux le sait fort bien et elle l’enseigne. Elle-même a commencé dès 1974, toujours chez Gallimard, par la publication de trois romans (Les armoires vides, Ce qu’ils disent ou rien, La femme gelée). Elle avait avant cela écrit un premier roman qui n’a jamais été publié (comme souvent les premiers romans), et dont elle dit aujourd’hui qu’il n’était qu’une recherche esthétique équivalente à une tentative de décrire la beauté d’une tâche de soleil sur un mur à cinq heures du soir bref, sans intérêt ni profondeur, selon elle.

À partir de 1983, avec La Place, elle choisit, assume et revendique le récit sans plus jamais consacrer d’efforts à la construction romanesque, pour se concentrer sur l’acuité de l’analyse du vécu réel. La place en question, l’assignation sociale, c’est celle de son père, dont la mort marque aussi sa propre naissance d’écrivaine. Sans parler de son divorce qui l’a précédée. La place c’est la place sociale conférée par ses origines, sa naissance dans une famille d’ouvriers puis de petits épiciers de Normandie, dans le village d’Yvetot. Toute la lutte sociale, tout le jugement et le regard sur l’infériorité du rang social originel, toute la honte, la dureté de la vie, l’injustice et l’impossibilité à sortir de cette place, surtout dans un pays aussi fortement déterminé par la catégorisation sociale que la France. Mais la France, c’est aussi l’école de la République. Grâce à sa réussite scolaire, grâce à ses diplômes, puis grâce à son mariage avec un jeune médecin, Annie Ernaux (née Duchesne) est une transfuge de classe. Elle a osé et elle le revendique, mais jamais elle ne l’oublie. Cette part d’analyse, voire de militantisme sociétal, est tout à fait essentielle dans son œuvre. Ce sont ses récits La Place, La Honte, mais aussi Regarde les lumières mon amour (sur l’univers des supermarchés de banlieue, places collectives par excellence et qu’elle aime fréquenter) puis Les années (l’histoire de la société française entre 1940 et 2008 au travers de ses photos de famille), mais aussi Mémoire de fille. C’est aussi lorsqu’elle dit qu’elle n’a jamais osé aller vivre à Paris intramuros, qu’elle est restée en banlieue (depuis 1975 à Cergy Pontoise, au nord-ouest de Paris, qui fut longtemps une banlieue populaire) ce qui, dans l’esprit français, parle d’une sorte de non-audace à franchir une barrière sociale. Contre toute attente et malgré sa lucidité, ce n’est pas si simple d’être une transfuge de classe. Il est des choses que consciemment, et surtout inconsciemment, l’intériorisation de la classe sociale originale, comme une tache originelle, empêche de faire. Néanmoins cette femme de gauche n’a cessé de réfléchir aux portées et aux limites de la condition sociale, ni de revendiquer les combats sociétaux (L’Écriture est une arme de combat, avec le philosophe Pierre Bourdieu, ou le collectif Qu’est-ce que la gauche ?). Annie Ernaux est une écrivaine engagée à gauche, assurément. Qui a signé la pétition Les gilets jaunes c’est nous, et s’est engagée en faveur de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle.

Puisqu’on parle de récit, je vous confie ici une histoire personnelle, un souvenir avec elle, sur ce sujet justement. Lors d’une Rencontre internationale québécoise des écrivains (peut-être en 2002, à Québec ?) organisée par L’Académie québécoise, elle était l’invitée principale et moi j’y participais aussi. Mes livres, pas nombreux à l’époque, étaient posés sur une table avec ceux des autres participants. Au lendemain du second jour, elle me dit au petit déjeuner qu’elle n’a pas beaucoup dormi, car elle a lu mon récit Lettre à mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie (dans l’édition française de 1987, antérieure à l’édition québécoise de 2000). Regardant les livres sur cette table commune, elle avait choisi celui-là et l’avait aussitôt lu. J’en suis restée non seulement étonnée, mais pétrifiée, moi qui était déjà pétrifiée d’admiration pour elle (ce qui ne m’arrive pour ainsi dire jamais). Elle me dit qu’elle y a lu la même transgression sociale que celle qu’elle décrit, et que je suis aussi une transfuge de classe. Jamais je n’avais formulé les choses ainsi pour moi-même, mais c’est tellement vrai, évidemment, doublé du fait que je suis aussi une fille d’immigrés, une Française de deuxième génération. Une élève brillante de l’école de la République. La langue française n’était pas ma langue maternelle, mais à partir de l’âge de trois ans et mon immigration définitive à Paris auprès de mes parents qui y vivaient déjà, la langue française est devenue mon arme de guerre sociale et mon véhicule d’existence et de création. Oui, bien sûr, au point de creuser un fossé, sinon un gouffre, entre mes origines et moi, entre mes parents et moi, même si c’est cela exactement que mes parents, mon père surtout, ont voulu pour moi. Et que je l’ai reproduit pour mes fils en les transportant ailleurs en francophonie, au Québec, en 1999. Elle me dit tout cela, Annie Ernaux, à cette table de petit déjeuner et j’en reste coite. Une évidence que je n’avais pas analysée comme telle. Plus tard aussi, lorsque je publie L’homme de ma vie, que je lui envoie (avec l’exergue issu de son récit Passion simple, cité plus haut) et qu’elle m’écrit pour me dire qu’elle l’a lu dans la nuit (décidément !), que j’y suis intrépide et libre et si totalement seule. Hélène Dorion m’avait dit la même chose, que ce récit surpeuplé est aussi le livre d’une immense solitude. C’est vrai évidemment, tellement, implacablement vrai que je m’en étais pas rendu compte. Je me souviens que ça m’a plongée dans un vrai désarroi. Comme un couteau, oui, l’écriture fouille des zones douloureuses, autrement inaccessibles. Et on le comprend souvent plus clairement lorsqu’on lit le livre de quelqu’un d’autre que pour soi-même. Preuve supplémentaire, s’il le fallait, de la portée transpersonnelle du récit.

L’autre grande portée du travail d’Annie Ernaux (ce mot travail, elle aime l’employer aussi comme pour rappeler que l’écriture est un travail, un labeur, pas un privilège de classe), c’est le féminisme. Ô combien. C’est sa génération bien sûr, mais au-delà d’elle, c’est sa vision, son indépendance, son impertinence et sa liberté d’être. Un héritage maternel, qu’elle décortique dans son récit Une femme dédiée à sa mère dont elle rappelle toujours qu’elle l’a poussée là, hissée là, plus loin qu’elle-même. Les femmes se transmettent souvent malheur et douleur de génération en génération. Annie Ernaux, qui a deux fils, ne manque pas de rendre hommage à sa mère pour lui avoir transmis courage, travail, ambition, audace, bien que leurs rapports furent durs. Elle finit aussi, à plus de soixante-dix ans, par parler de L’autre fille, sa sœur morte avant qu’elle naisse, et que sa mère n’a cessé de magnifier comme un ange parfait.

Le féminisme d’Annie Ernaux, sa liberté sexuelle, la cohabitation (pas toujours facile ni forcément heureuse, mais incontestable) entre un intellect si aiguisé et un désir physique si assouvi, l’intelligence et l’indépendance, mais malgré cela, la dépendance à la recherche de plaisir jusqu’à se perdre sans que le rationnel n’y puisse rien. Passion simple, Se perdre (le journal de cette période qui a donné Passion simple), les forces et les gouffres du féminin, tout cela dit, jeté à la face du lecteur, sans fausse pudeur. Y compris lorsque, parlant de son cancer du sein et de son opération, elle raconte l’avoir vécu parallèlement à une histoire avec un jeune amant (L’usage de la photo). L’évènement (récit de son avortement en 1966 alors que l’avortement était interdit, et que le recours à une avorteuse malhonnête ou incompétente, ou les deux, a bien failli lui coûter la vie), L’Occupation, Mémoire de fille encore, et le tout récent Le jeune homme. Et tellement d’articles, de participations à des revues et des ouvrages collectifs (par exemple Dits de femmes), tant d’entrevues accordées où cette pensée féministe dynamique, autant que critique, n’a cessé de s’exprimer et d’ouvrir des voies devant elle, pour les autres. Pour les autres, toujours.

L’année 2022 aura été incroyable. Ses récits Passion simple et L’Évènement portés au cinéma (beaucoup de ses livres ont déjà été joués au théâtre), tandis qu’avec son fils cadet elle a fait le documentaire Les années Super 8 (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022). Elle se solde par ce Prix Nobel.

Annie Ernaux a eu 82 ans en septembre. Où va-t-elle à présent ? Dans quel chemin littéraire ? Où qu’elle aille, nous la suivrons. Parce que, à sa suite, comme elle aime à résumer son travail et son style, grâce à l’écriture on sauve quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais.

Ceux qui depuis longtemps suivent mes ateliers de création littéraire savent combien souvent je parle d’elle, surtout pour établir la distinction claire entre roman et récit, ce qu’est l’un que n’est pas l’autre, ce que permet l’un et pas l’autre, et comment en entreprendre la construction, et pourquoi, etc. La distinction, elle l’a imposée, mais il se trouvera toujours quelqu’un pour parler d’elle comme d’une romancière, elle dont la vie n’est pas un roman justement. Ou d’une écrivaine d’autofiction, elle qui exècre le mot et a refusé de faire de sa vie une fiction. Mais peu importe. Car, comme elle le dit elle-même, lorsque quelqu’un referme un livre qu’il a lu, il ne se demande pas s’il a lu un roman ou un récit, il sait juste s’il a lu un bon ou un mauvais livre.

Annie Ernaux écrit de bons livres. Un je intime qui dit la condition sociétale et humaine. En passant par elle-même, elle écrit des livres utiles à quelqu’un, ici et demain. C’est ce que moi, je retiendrai.