Quiconque voit Cuba uniquement au travers des tout-inclus ne connaît rien du pays et encore moins des Cubains, pas plus qu’aller au zoo ne permet de prétendre connaître la faune sauvage.

Mais il ne s’agit pas de critiquer les touristes puisque depuis la chute de l’URSS sous la perfusion de laquelle Cuba vivait depuis la crise des missiles de 1962, l’île communiste s’est ouverte au tourisme, car elle en avait vitalement besoin. Il suffit de savoir à quel point indescriptible la situation est actuellement difficile, combien la famine, les pénuries, l’absence de transports et de médicaments paralysent le quotidien du peuple depuis que sévit la pandémie pour s’en persuader.

Tourisme nourricier et vénéneux

Immanquablement, comme toujours le déploiement touristique à large échelle dans des pays non seulement pauvres, mais autarciques, ce tourisme nourricier est aussi assassin : 1. sous l’égide de l’armée, il faut être un apparatchik de l’armée, haut gradé, officier ou pour le moins diplômé de l’académie militaire pour obtenir un poste titulaire de fonctionnaire salarié à plein temps dans le tourisme, ce qui contribue à creuser encore plus la fracture entre les nouvelles classes sociales enrichies plus ou moins directement par le tourisme, et le gros de la population ; 2. la terre cubaine si fertile pourrait sans conteste nourrir ses onze millions d’habitants si la quasi-totalité de la production de l’agriculture et de l’élevage n’était pas destinée d’abord aux hôtels et ensuite à l’exportation internationale, laissant le peuple affamé, réduit à se nourrir dans les magasins d’état avec les fameux bonds de rationnement mensuels, ou éventuellement à espérer un peu mieux que l’ordinaire en achetant quelques fruits et légumes (mais plus chers qu’à Montréal) ; 3. le pire effet de ce système étant que Cuba importe 80 % de son alimentation dépendant donc du bon vouloir d’autres avec des conséquences faciles à imaginer dans des moments comme ceux que nous connaissons où transports et échanges sont stoppés sine die (ou si un dirigeant hostile au régime cubain, le président brésilien Bolsonaro en l’occurrence, décide de simplement couper les vivres).

Centro Habana, le pouls de la capitale

Centro Habana, le pouls de la capitale

4. Outre le farniente et le divertissement que viennent chercher les touristes à Cuba . De l’amour toujours, ou du moins du sexe et de belles paroles confits dans la musique et le rhum (souvent frelaté), pour une ou deux semaines, réduisant la jeune population cubaine, garçons et filles, à ce qu’elle a précisément tenté d’échapper avec la révolution castriste de 1959, ne plus être le « bordel » des Américains, ce qu’elle a réussi, mais, pour à la place devenir aujourd’hui le « bordel » du monde entier sauf des Américains (ceci étant hélas ! le cas de bien d’autres innombrables pays de la planète).

Je n’ai pas ici pour objectif de critiquer que j’ai un peu appris à connaître depuis de longues années à présent, et où vivent des amis chers, des repères affectifs, un éditeur, des collègues écrivains, cinéastes, musiciens… Je sais qu’ils sont beaucoup plus conscients de la réalité de la situation qu’ils vivent qu’aucun Occidental ne saurait l’être en se rendant là occasionnellement, comme moi. L’humour lucide et la finesse philosophique (voir l’émouvant film Sur les toits de La Havane de Pedro Ruiz) tout comme le sens de la solidarité, de la débrouillardise, mais aussi l’autodérision est une seconde nature pour la plupart des Cubains, de la même manière que la révolution castriste s’essoufflant (pour ne pas dire qu’elle a échoué…), l’Église évangéliste (en l’occurrence pentecôtiste) est devenue le nouveau mythe national cubain, parallèlement à la fortification de l’impact de la santeria (la religion afro-cubaine héritée des esclaves venus des Canaries avec leurs maîtres espagnols, équivalent du vaudou haïtien ou du candomblé brésilien) où, entre incantations et sacrifices animaliers, d’aspirants initiés allant par milliers tous habillés de blanc purificateur sous la houlette de guides spirituels qui détermineront, tout en s’enrichissant, lequel est fille ou fils de l’une des divinités de ce panthéon païen, Obatala, Ogún, Ochún, Oyá et les autres…

Église de la Virgen de la Caritad del Cobre, près de Santiago de Cuba

Église de la Virgen de la Caritad del Cobre, près de Santiago de Cuba

D’après plusieurs observateurs objectifs (je me réfère souvent aux articles du Monde), la situation des Cubains est en ce moment pire que lors de la période qui était considérée comme la pire, à savoir le début des années 1990 qui suivirent la chute de l’Union soviétique. Il ne leur reste en effet plus qu’à s’adresser à Dieu ou aux dieux, à cultiver la pensée magique et à regarnir si possible la réserve de rhum pour ne pas tomber droit dans le désespoir, même pour les plus proactifs et résistants d’entre eux. Les faux espoirs sont tombés un à un au cours des dernières années.

Malgré les slogans, les façades bariolées de phrases de harangue, littéraires justement, même tout en haut des montagnes de l’Est de l’île, la foi en la Révolution est morte, ou quasi et en conséquence le régime, affaiblit, se durcit. Voici quelques éléments qui le prouvent :

Sur ce sujet, une dernière chose me semble à dire : les Cubains, comme d’autres peuples, ne vivent pas seuls. S’ils possèdent une richesse, c’est celle de ne pas souffrir de cette solitude qui est la principale indigence des Occidentaux (et Occidentales).

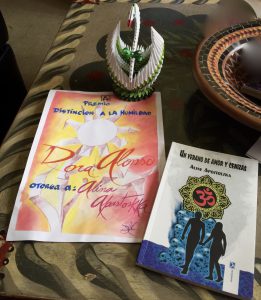

Le Cœur Bleu, situé à Cuba et un de mes romans traduits en espagnol à Cuba et le prix reçu

Le Cœur Bleu, situé à Cuba et un de mes romans traduits en espagnol à Cuba et le prix reçu

Transformer la fiction en réel

Le propos de cet article qui vient conclure la série estivale consacrée au regard que la littérature invite à poser sur un lieu et ses habitants est plutôt de parler du lien particulier de Cuba avec la littérature, de parler donc de quelques-uns des remarquables écrivains cubains et d’autres qui ont remarquablement écrit sur Cuba, mais surtout de parler du lien si particulier qu’entretient Cuba avec le fait littéraire. Car si le fait littéraire consiste à transformer le réel en fiction, à Cuba c’est la fiction qui a été transformée en réel. C’est forcément le cas, me direz-vous, dans tous les régimes autoritaires fondés sur la volonté autocratique d’un homme, autoérigé en héros mythique, voire légendaire. Oui, mais nulle part, je pense, autant qu’à Cuba, cette mystification littéraire ne fut pas si brillante, si séduisante (sé-duire, contraire de in-duire, signifie détourner de son centre), si magnétique, débordant par son fascinant story telling les frontières de l’île.

Les raisons de lutter se multiplient chaque jour : phrase de José Marti devenue slogan des Jeunesses communistes

Les raisons de lutter se multiplient chaque jour : phrase de José Marti devenue slogan des Jeunesses communistes

Mais pour entraîner tout un peuple dans une histoire, une fiction, un roman national, il faut vraiment un être hors norme, hors calibre, un être exceptionnel, guerrier futé, obstiné, stratège machiavélique, mais aussi lettré, cultivé, diplômé, polyglotte, grand connaisseur de littérature internationale doublé d’un orateur hypnotique, capable de raconter pendant des heures une histoire de son cru, pour lever les foules, les haranguer, les diriger, les faire rêver et les entraîner dans un rêve qu’ils finissent par prendre pour le leur. Un homme, un père de la nation, grand mystificateur devant l’éternel.

La parole n’est pas faite pour couvrir la vérité, mais pour la dire, écrivait Marti. Qu’aurait-il fait, alors, lui le rebelle, s’il avait su que ses mots à lui sont utilisés non pas pour dire la vérité, mais peut-être pour la recouvrir ? Aurait-il fait partie des opposants, écrivains et journalistes enfermés et oubliés dans les geôles ?

Je vous propose de nous interroger ici, au travers de l’exemple cubain, sur l’utilisation de la littérature, de la parole et de l’écrit. Tout n’est jamais toute ombre, bien sûr. La révolution castriste a réellement permis de développer une belle littérature contemporaine et un dynamique système éditorial (surtout dédié aux jeunes) et d’abolir l’analphabétisme qui avant l’arrivée de Castro s’élevait à plus de 90 %. Mais tout de même, parler autant que le faisait Castro, parler seul, avec une telle capacité d’improvisation, n’est-ce pas aussi s’assurer de ne pas écouter, de ne pas entendre ni laisser entendre, d’autres voix ?

Guevara et Castro, La révolution ou la mort

Guevara et Castro, La révolution ou la mort

Fidel et Ernesto, héros romantiques absolus

Chaque pays possède son propre roman national, c’est-à-dire une histoire officielle que l’on aime à répéter et derrière la façade de laquelle se cache une version plus juste et forcément plus dérangeante et moins glorieuse, à la faveur d’une analyse critique. L’Histoire de France, par exemple, fait depuis quelques décennies l’objet d’une analyse nettement revisitée et moi qui aie étudié l’Histoire à l’université, le livre de Suzanne Citron, Le Mythe National (Les Éditions de l’Atelier, 1987) est une bénédiction.

Cuba est donc loin d’être le seul pays qui ait bâti sa propre mythologie, mais il a bâti une mythologie d’exception, digne des meilleurs romans romantiques, avec des personnages bien plus grands que la nature grandiose dont ils sont issus. Dans son excellent ouvrage Le Che, à mort, Marcella Lacub sans le juger ni l’absoudre, démystifie la figure ô combien mythifiée et mystificatrice d’Ernesto Che Guevara en disant la vérité sur lui, de sa naissance à sa mort, tout au long en particulier du désir de mort qui a mené toute sa vie au fond suicidaire masquée par l’héroïsme révolutionnaire. Et démystifiant Guevara, elle démystifie forcément au passage Castro.

Fidel Castro, fils éduqué, intelligent, astucieux, courageux et héritier d’hidalgos espagnols catholiques et riches. Fidel Castro, lui, fit la révolution pour prendre le pouvoir et le garder. Échouant en 1953 à prendre à l’armée du président Batista la caserne de la Moncada à Santiago (à l’extrême est de l’île), il revint triomphalement à la charge en 1956, lançant la marche vers la révolution qui allait soulever toute la population de l’est à l’ouest, de Santiago à La Havane, renverser le dictateur Batista, chasser les Américains qui colonisaient Cuba depuis la fin du 19e siècle et le faire entrer triomphateur et libérateur à La Havane le 1er janvier 1959. Un vrai héros, Fidel, arrivé par la mer avec son frère cadet Raoul, son ami Cienfuego et son autre ami, cet exalté argentin, médecin qui voulait être écrivain et d’ailleurs écrivant tout le temps, Ernesto Guevara. Dans un vieux rafiot acheté au Mexique et nommé Granma, embarcation aujourd’hui exposée au centre de La Havane, Granma étant aujourd’hui le nom de l’unique quotidien cubain et organe de presse du Parti communiste cubain.

Fresque du Che à La Havane

Fresque du Che à La Havane

Fidel a suscité la mystification de Che Guevara, a contribué à en faire une figure légendaire et surtout s’en est servi jusqu’au moment où il finit sans doute par s’apercevoir que contrairement à lui, Che Guevara ne voulait pas exercer le pouvoir et encore moins gouverner. Guevara lui, voulait la révolution pour la révolution, pas comme un moyen, mais comme un but en soi, peu importe le nombre de morts, et les morts n’ont pas manqués au rang des réalisations de Guevara. Nommé par Castro au poste de ministre de l’Économie, il s’y révèle totalement incompétent, et surtout totalement inintéressé à devenir un dirigeant politique et repart faire la révolution au Congo. Échec cuisant et Castro, après lui avoir sauvé la vie cette fois-là en le récupérant clandestinement à son retour de cette révolution ratée en Afrique, finit par lui recommander d’aller en Bolivie où, pouvait-il l’ignorer, il risquait fort de se finir comme il a fini, assassiné par la CIA en 1967, à moins de quarante ans. Compulsión de destino, compulsion de destin, dirait-on en psychanalyse, mais en littérature, cela fait une sacrée histoire, avouez, une sacrée bonne histoire, un best-seller international qui a captivé et soulevé les foules et fasciné les Cubains eux-mêmes qui ne demandaient pas mieux que de croire en cette révolution et en lui, Fidel, jusqu’au bout. Si ça avait été possible…

Quand Marcella Lacub titre son livre, passionnant et passionné, Le Che, à mort ! c’est comme on dit « Tu

le veux ? Oui, à mort ! » Ou à fond, et à fond ça veut bien dire coûte que coûte, à mort. La devise de Cuba n’est-elle pas Revolución o muerte, la Révolution ou la mort ? Imagine-t-on devise plus littéraire, plus romantique et captivante ? Mais pour la vivre au quotidien… il faut s’accrocher. Et le slogan de Castro n’est-il pas aussi, célèbre, Hasta la victoria siempre, jusqu’à la victoire, toujours, sous-entendu à n’importe quel prix… Dans la peau de Fidel Castro, remarquable documentaire, constitué d’images d’archives édifiantes et révélatrices, signé par le journaliste Karl Zéro, on ne peut que se prendre de fascination pour ce Castro aux idées de droite qui devient communiste contre toute attente, car seule l’URSS propose de soutenir sa révolution (au grand dam de son ami Cienfuegos qui s’étonne, car ils ont toujours été à droite, depuis leur jeunesse commune, mais Cienfuegos meurt opportunément dans un accident d’avion et dès lors plus personne [?] ne se rappellera les anciennes convictions de Fidel, et puis tout le monde a le droit de changer d’idée…). Dans la famille Castro, c’est Raul le frère cadet qui adhère au communisme et peut-être influence aussi Fidel dans sa conversion, officiellement annoncée après la Crise des missiles en 1962.

Fidel Castro, père de la nation

Fidel Castro, père de la nation

Guevara lui, vient d’une famille noble, lettrée et sans souci d’argent, mais qui vit d’emblée selon des convictions de gauche qui ont nourri son enfance, d’autant que sa tante, personnage important, est une militante communiste. Fidel et Ernesto ont en commun d’être de bien brillantes personnes, l’un docteur en droit et l’autre docteur en médecine, érudits, disciplinés, exigeants, polyglottes, intransigeants et capables d’entraîner les autres dans leur rêve. Un rêve de revanche pour Castro, bâtard d’un riche propriétaire terrien marié qui a fait sept enfants à sa cuisinière, ne reconnaissant finalement son fils aîné, Fidel, que lorsque celui-ci eut 17 ans. Un rêve d’originalité et de marginalité pour Guevara, mais basé sur une violence et une agressivité hors normes aussi, repéré dès l’enfance par ses proches. Une violence qu’il a exercée et qu’il a cherchée pour lui-même, à mort !… Nourri de lectures précoces de poésie, mais aussi de sociologie, Guevara a écrit tout au long de sa vie, devenant de fait un personnage inventé de toute pièce. Même sa date de naissance est fausse (sa naissance a été déclarée plus d’un mois après sa vraie naissance pour cacher le fait qu’il fut conçu avant le mariage de ses parents), mais au bout du compte, El Che rejoint le destin qu’il poursuivait, celui du héros peu fait pour la vie, mais parfait pour la mort, calibré sur mesure pour demeurer éternellement dans la mémoire collective, héros des ados rebelles, ornement pour les affiches, les casquettes, les pin’s et autres émojis. Si ça ce n’est pas de la grande littérature, alors…

Un roman écrit par un seul homme ?

Cuba serait donc le roman d’un seul homme, et de ses proches, soutenu par ceux qui avaient intérêt à le faire, l’URSS jusqu’en 1991, puis la Chine après que la chute de l’URSS a laissé Cuba exsangue ? Mais cet homme, et ses soutiens ont réellement, pour de vrai, sauvé tout un peuple qui depuis Christophe Colomb n’avait plus jamais eu d’autonomie ni de souveraineté, au gré des envahisseurs et des colonisateurs qui se sont succédés, là comme ailleurs dans la Caraïbe. Il faut néanmoins s’interroger sur la force de conviction insensée, et la capacité de parler, de discourir et de persuader, au long de discours hypnotiques qui pouvaient durer toute la nuit, pour entraîner tout un peuple dans sa propre fiction. Médusante force d’entraînement qui rend tout un peuple prisonnier d’un non-choix, celui de vivre la Révolution et d’en être fier au point d’être fier de devenir un instrument de cette utopie comme on devient le personnage d’un roman fictif.

Mais si le système devait s’effondrer, comme on le prédit dès le début, s’il a tenu même après que la CIA elle-même, avec toute la puissance de la diaspora cubaine de Miami, a échoué, après le ridicule dont s’est couvert Kennedy après l’échec cuisant de la Baie des Cochons (1961) puis finalement le recul dont il a fait preuve, intelligemment, négociant avec Kroutchev le retrait des missiles soviétiques plutôt que d’attaquer Cuba comme le souhaitaient ses généraux (1962), si les pires crises économiques, les pénuries, les famines, les ouragans dévastateurs, n’ont pas encore laminé cette île et son régime, que faut-il en conclure ? Je n’en conclus personnellement rien. Toutes les analyses rapides ou manichéennes à propos de Cuba se sont avérées inefficientes. Et que deviendraient les Cubains s’ils devaient ne plus être des Cubains ? Ils redeviendraient des Américains . Vraiment ? Tout ça pour ça ? Beaucoup prédisent la fin du roman pour bientôt. Comme d’autres pays emblématiques, idéalistes et créés de toutes pièces, comme la Yougoslavie de l’ami personnel de Castro, Tito, on n’imagine pas son œuvre survivre encore très longtemps à sa mort, en novembre 2016, parce que même retiré il l’incarnait, et aucun autre évidemment n’aura ni son envergure ni son aura.

Maison de naissance de José Marti à La Havane et sa tombe à Santiago de Cuba

Maison de naissance de José Marti à La Havane et sa tombe à Santiago de Cuba

La place prépondérante de la littérature

Dans le pays, la littérature, au cœur du système d’éducation de haut niveau et entièrement gratuit qui, avec la recherche médicale de pointe, constitue la grande réussite de ce régime, continue d’occuper une place centrale. Chapeau alors, franchement, à un pays quasi totalement analphabète il y a de cela moins de 60 ans, qui au long de campagnes d’alphabétisation répétées a réussi à sortir de cet obscurantisme-là.

Castro revendiquait donc comme inspirateur de sa révolution, un homme de lettres cubain mort en martyr au combat en 1895 lors de la première révolte cubaine contre l’occupant américain, José Marti (Versos sensilios, Simples vers, dont celui-ci : Celui qui ne se sent pas offensé par l’offense faite à d’autres hommes, celui qui ne ressent pas sur sa joue la brûlure du soufflet appliqué sur une autre joue, quelle qu’en soit la couleur, n’est pas digne du nom d’homme. Philosophe, essayiste, journaliste, traducteur, poète, Marti, lui-même inspiré par Victor Hugo rencontré à Paris, autant que par Walt Whitman aux États-Unis, n’a pas inspiré que Castro, mais bien toute l’émergence de la pensée socialiste d’Amérique centrale et du sud. Et joué un rôle essentiel dans la naissance de la littérature latino-américaine avant de devenir, par la résurrection que lui a offerte Castro, le poète national cubain, dont la date de naissance, le 28 janvier, est un jour aussi célébré que la fête nationale cubaine, le 26 juillet. C’est certes pratique un poète mort, mais la puissance de ses écrits n’en demeure pas moins réelle et a essaimé surtout après sa mort.

D’autres écrivains d’importance sont à retenir lorsque l’on parle de littérature cubaine, je vous invite à les découvrir, d’Alejo Carpenter [La harpe et l’ombre, Gallimard], écrivain cubain en exil, néanmoins au cœur de ce que l’on nomme le boom de la révolution littéraire latino-américaine, jusqu’à Leonardo Padura Fuentes [Le palmier et l’étoile, Éditions Métailié] retourné vivre à La Havane après plus de 20 ans à Paris, sans doute l’écrivain cubain internationalement le plus connu aujourd’hui.

Affiche de la Feria del Libro 2017

Affiche de la Feria del Libro 2017

Et puis ne pas oublier surtout, de dire que la jeune littérature cubaine existe, sept maisons d’édition actives, des auteurs surtout dédiés à écrire des livres pour les jeunes, toujours un but éducatif. Un salon du livre, la Feria del Libro, très fréquenté qui dure toute une semaine, dans le fort de La Havane [le Canada a été le pays invité en 2017 et plusieurs auteurs canadiens, dont moi-même, avons été traduits en espagnol à Cuba à cette occasion], un Congrès annuel dédié à la lecture chez les jeunes [avec une collaboration de IBBY Canada et IBBY Cuba, IBBY étant la branche de l’UNESCO consacrée à l’éducation de la jeunesse], un office du film actif et qui exporte certaines de ses œuvres… non Cuba n’est pas que le reggaeton et la salsa, même si cela demeure à saluer aussi par sa force et son expansion internationale…

Papa Hemingway

Je ne veux pas finir sans citer Papa, alias Hemingway . Impossible. Ernest [Ernesto Guevara, Ernest Hemingway… pas étonnant que le prénom Ernesto soit populaire à Cuba…] Quarante ans de séjours longs et répétés à Cuba, longtemps résident de l’hôtel art déco, l’un des plus beaux de la Vieille Havane, Ambos Mundos [j’aime personnellement aussi beaucoup l’Hôtel Raquel…] où sa chambre est à visiter, ainsi que ses bars préférés et les cocktails qu’il y a inventés, le Floridita et la Bodegita del medio, mais aussi le bar du village de pêcheurs de Cojimar où son bateau, le Pilar était au mouillage, la plage Pilar, à Cayo Coco, au large de laquelle il pêchait au gros, et surtout le superbe domaine qu’il a fini par acquérir pour être enfin chez lui à Cuba, la Finca Vigia. Hemingway dont l’âme flotte partout encore sur l’île bleue, où il écrivit plusieurs romans majeurs dont Le vieil homme et la mer qui lui valut le Nobel et le Pulitzer. Papa, comme le surnommait amicalement la population, est-il vraiment mort d’avoir dû quitter Cuba ? En tout cas, il n’y survit pas quand, malade d’un cancer il doit se résoudre à quitter pour se soigner aux États-Unis [la médecine cubaine n’était certes pas à l’époque ce qu’elle est devenue] et prostré dans son chalet du Colorado, il relit et corrige son livre posthume, Paris est une fête [le premier jet en fut écrit en 1920-21 à Paris et c’est le seul livre où Hemingway parle de sa technique littéraire, notamment de son fameux style laconique], pose le manuscrit et se tire un coup de carabine dans la bouche en 1961.

Des films

Ces derniers temps pourtant, j’ai vu de remarquables films qui tous permettent d’appréhender vérité cubaine depuis 60 ans sous différents angles inédits.

Hôtel Ambos Mundos et la Finca Vigia, souvenirs d’Hemingway

Hôtel Ambos Mundos et la Finca Vigia, souvenirs d’Hemingway

Ultimes confidences de Castro à un écrivain… américain

Le lien à la littérature de Fidel Castro demeura donc consubstantiel du début à la fin. Il ne toléra qu’un seul et unique étranger, outre Guevara, parmi ses barbudos [combattants], un penseur et écrivain français, Régis Debray qui l’accompagna et témoigna ensuite de l’idéal de la révolution, avant de rompre plus tard violemment avec le régime politique castriste.

Il n’y a pas de hasard au fait qu’il ait également choisi un écrivain, américain cette fois, pour livrer ses ultimes regrets quant à sa révolution. L’écrivain en question, c’est Russel Banks, qui en témoigne dans son récit Voyager [Actes Sud, 2017]. Les circonstances : en mars 2003, Russel Banks et William Kennedy sont invités comme écrivains à la Feria del Libro de La Havane et, comme tous les écrivains qui souhaitent être publiés à Cuba, ils font cadeau de leurs droits d’auteur contre le fait que leurs livres soient distribués dans les écoles secondaires partout à Cuba. Russel Banks poursuit : « Il s’est avéré que Kennedy et moi avons eu la possibilité de passer la plus grande partie de notre deuxième jour à La Havane à interviewer Fidel Castro dans son bureau personnel. On n’“interviewe” pas vraiment El Commandante ; on essaye de glisser une question avant qu’il ne se lance dans un autre discours. Pourtant, lorsque je lui ai demandé si, après quarante-quatre ans de pouvoir, il regrettait quelque chose, il a immédiatement et sans détour répondu : “Oui, je regrette deux choses. Je croyais que la révolution éliminerait le racisme, ce qui n’a pas été le cas. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui sont dans une position d’autorité me ressemblent. Mais, a-t-il ajouté, nous apprenons de vous, Américain, en encourageant la discrimination positive.” Touché. “Deuxièmement, a-t-il poursuivi, je n’aurais jamais dû faire confiance aux Russes.” [p.140-141] Puis, le Lider Maximo leur propose tout simplement d’aller se reposer sur son île personnelle, aux petits soins de sa garde rapprochée. Bateau, rhum et pêche aux homards, ce que Banks et Kennedy acceptent.

Bateau, mer turquoise translucide, myriades de poissons multicolores, rhum, cigares. Homards… une autre manière d’évoquer la réalité cubaine, peut-être même si les Cubains eux, se baignent peu et très rarement. Et puis il y en a une autre, hélas loin, apportée par la réalité météorologique au moment même où je termine ces lignes : cette amie havanaise qui m’écrit que l’ouragan Laura fonce droit sur l’île qu’il traversera de part en part. Encore ? Eh oui, encore…

Plage à l’est de La Havane

Plage à l’est de La Havane

Chers lecteurs, ainsi s’achève cette série estivale qui, je l’espère, vous aura donné une vision différente, littéraire en l’occurrence, des pays auxquels je vous ai convié à travers le regard des écrivains et artistes. Et vous aura donné aussi l’envie de vous y rendre par vous-même, lorsque ce sera possible. Bonne fin d’été ! www.alineapostolska.com

Photo principale : Sur le malecón en bord de mer, La Havane, 2018

Crédits photos : Aline Apostolska & Wikipédia

Lire aussi:

https://lametropole.com/gastronomie/manger-a-cuba/

https://lametropole.com/arts/arts-de-la-scene/lart-cubain-la-profondeur-des-regards/