Matthias et Maxime, quand l’amitié rime avec désir amoureux

« Aux Québécois, peuple du ici et maintenant »

« Qu’un Ami véritable est une douce chose !

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;

Il vous épargne la pudeur

De les lui découvrir vous-même.

Un songe, un rien, tout lui fait peur

Quand il s’agit de ce qu’il aime ».

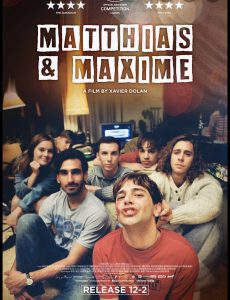

En septembre 2018, « Ma Vie avec John F. Donovan » était présenté au Festival international du film de Toronto clôturant un long suspens autour d’une œuvre au long cours, entamée près de quatre années plus tôt, parsemée d’embûches avec un montage qui s’éternisa et qui épuisa le cinéaste. Le grand public ignorait alors que le réalisateur, toujours aussi entreprenant, avait déjà débuté quelques semaines plus tôt (avec son équipe technique habituelle et pas moins de deux directeurs photo particulièrement chevronnés) le tournage d’un nouvel opus dont l’idée germa durant l’automne 2017 (lorsqu’il campait un petit rôle dans « Boy Erased » de Joël Edgerton). Avec cette nouvelle production, il ne fait guère de doute que Dolan était en quête d’une tranquillité d’esprit, d’une réalisation sans désagrément ni mauvaise surprise. C’est à Montréal, dans sa langue natale, avec des amis proches qu’il souhaita proposer un nouveau récit creusant les sillons qui traversent sa filmographie depuis « J’ai tué ma mère » (l’identité sexuelle où il tutoie le thème de l’homosexualité avec subtilité en évitant soigneusement les clichés ; les rapports mères/fils avec des antagonismes très prononcés entre les personnages ; les non-dits, le secret, c’est-à-dire tout ce qui parasite la communication dans les relations intimes ; la connaissance et l’affirmation de soi…). La narration mâtinée d’ellipses fulgurantes est ancrée au Québec au sein d’une tribu impétueuse de gais lurons. Ces jeunes hommes approchent la trentaine, soit une étape transitoire plutôt douillette entre l’adolescence et l’âge adulte dans laquelle ils se complaisent et dont ils peinent indubitablement à faire le deuil ; un état qui fut théorisé par Jeffrey Jensen Arnett (professeur de psychologie à l’Université du Massachusetts) sous le vocable de « l’âge adulte émergeant » et qui se singularise par une certaine instabilité, la continuité de l’exploration identitaire, l’égocentrisme.

C’est une période charnière, parce que se profile l’entrée dans une ère nouvelle de leur vie, celle où se ranger et s’engager prennent le pas sur les liens amicaux. Le cinéaste ne scrute pas seulement la dynamique d’un groupe d’amis (ce n’est pas un film choral). Il s’attache à suivre la relation affective entre deux membres de la « gang », Matthias et Maxime, qui emprunte des chemins de traverse inattendus avec l’éclosion d’un sentiment jusqu’ici inconnu, détricotant bien des certitudes, jusqu’à faire vaciller l’existence des deux intéressés (si dans l’une des cases de l’affiche du film, les deux amis éponymes sont face à face, ils éprouveront des difficultés à recouvrer une telle proximité physique dans le fil de l’intrigue). La caméra dissèque le trouble de la montée du désir chez les deux protagonistes, l’isolement dans lequel ils s’enferment jusqu’à s’ignorer l’un et l’autre, puis leur rapprochement pour ensuite encore tergiverser (arc narratif du film). Des tranches de vie qui apparaissent finalement banales, mais c’est toute la subtilité de ce film que de scruter avec une extrême délicatesse la patiente et profonde introspection des deux compères. À travers cette romance, le réalisateur questionne la confusion des sentiments, la marge de liberté émotionnelle dans une société corsetée par les conventions et l’hétéro normativité, interpelle les spectateurs sur les orientations sexuelles qui se brouillent, l’effritement des canons de la virilité occidentale. Dans une démarche également inédite jusqu’ici dans son cinéma, il fait s’entrecroiser, non sans d’inévitables heurts, trois générations de Québécois ; le clan d’amis (des « milléniaux »), plusieurs de leurs génitrices, ainsi que la toute nouvelle génération Z (née à partir de 1997) déjà entrée dans l’adolescence et dont les références culturelles ne sont plus celles de leurs aînés. Ces portraits sont conjugués au brassage des classes sociales et à la diversité linguistique du pays.

Si le film présenté à Cannes dans la prestigieuse sélection officielle, puis lors de sa sortie en salles, divisa, comme de coutume ; la plupart des critiques s’accordèrent néanmoins sur l’assèchement formel de cette nouvelle création. Le cinéaste continue ses recherches stylistiques avec une mise en scène qui oscille entre pudeur et sensualité. La priorité n’est plus aux émotions enflammées ni à la rage extériorisée qui caractérisaient ses créations précédentes, mais aux affects réfrénés. C’est un cinéma plus épuré, qui dévoile durant quelques instants des images éthérées et contemplatives, sous forme de tableaux, tels les plans paradisiaques du lac. C’est aussi un film où l’humour, qui prend souvent le dessus, se juxtapose à une indéniable tension dramatique. On tangue entre la comédie et le mélodrame . Le cinéaste a opté pour une colorimétrie avec des tons pastel, « du jaune, du rose » (ne retenant exclusivement les rouges que pour certaines scènes très précises) pour un rendu plus clair et plus tendre. Parmi les sources qui inspirèrent ses choix, la lumière qu’il jugea parfaite des photographies d’enfants trisomiques réalisées par l’artiste et psychothérapeute britannique, Siân Davey (réunies dans son ouvrage « Looking for Alice » publié en 2015) et également les teintes pâles et douces qui baignent le dernier film de Yόrgos Lánthimos, « Mise à mort du cerf sacré ».

L’architecture sonore est toujours aussi éclectique avec des morceaux classiques (Mozart), mais réservant la part belle aux chansons pop et rock, une sélection toujours guidée par la recherche de l’émotion : « Work Bitch » de Britney Spears ; « Ran » de Future islands ; « Always on My Mind » de Pet Shop Boys ; « Signs of Live » d’Arcade Fire ; « AnotherLove » de Tom Odell ; « Cosmic Love » de Florence et The Machine ; « Il suffirait de presque rien » (de Serge Reggiani)… Autant de titres dont les textes s’imbriquent judicieusement avec les enjeux de la narration (néanmoins, il ne parvint pas toujours à insérer la pièce musicale désirée, faute d’accord des ayants droit). Par ailleurs, souhaitant recourir à une musique instrumentale originale, il sollicita, l’un de ses compatriotes, le pianiste Jean-Michel Blais dont il appréciait les œuvres (en l’occurrence, « Roses », l’un des titres de son album, « Dans ma main », sorti en 2018). Jean-Michel Blais (de la génération de Dolan) lequel confie être un inconditionnel du metteur en scène, n’avait jusqu’ici jamais conçu de trame sonore pour le septième art. Le pianiste employa une méthode atypique consistant à improviser des mélodies à vif à partir d’une pièce musicale qui lui fut suggérée par le cinéaste : le deuxième mouvement de la sonate n° 16 en la mineur de Franz Schubert. La singularité de ce travail effectué en studio fut le fruit d’une collaboration étroite entre les deux jeunes créateurs et ceci essentiellement en amont de la production de la moindre image, un usage peu commun dans le monde du cinéma où c’est plutôt l’inverse qui prévaut. Jean-Michel Blais a ainsi nourri ses compositions en s’appuyant sur des fragments du scénario et fut éclairé par les explications du réalisateur, qui aspirait « retrouver l’aspect expérimental jazzy de la Nouvelle Vague ». Durant le tournage, les courts morceaux enregistrés (une dizaine) furent diffusés sur le plateau afin que les acteurs puissent s’en imprégner au moment où ils jouaient la scène, soit au total vingt minutes de musique originale, délicate, subtile, mélancolique, d’une exquise suavité, où le plus souvent le piano transcende les longs silences, les regards tendus vers l’autre, miroir des univers intérieurs des deux principaux protagonistes.

1) La gang des trentenaires : les ultimes prolongements de l’adolescence

L’amitié c’est-à-dire « l’affection entre deux personnes en dehors des liens du sang et de l’attrait des sexes » est une thématique qui fut déjà visitée à plusieurs reprises par le cinéaste. C’est un duo sincère et bienveillant (avec Hubert, une jeune pousse d’artiste et sa professeure d’économie familiale) dans « J’ai tué ma mère » ; un tandem virtuel entre un écolier et un acteur en vogue dans « Ma vie avec John F. Donovan » ; un trio entre un garçon perturbé, sa mère et une voisine dans « Mommy ». Les liens amicaux sont, par contre, largement faussés et malsains dans « Les Amours imaginaires » où deux complices, Marie et Francis, s’emploient à capter la moindre attention d’un bellâtre dont ils se sont tous les deux entichés, et finissent par s’égarer dans les affres de la jalousie, se déchirant allégrement sous le regard indifférent de celui qu’ils convoitent avidement. C’est cette fois l’amitié au sein d’un groupe de copains qui est explorée, une approche qui n’est pas fortuite. Dolan expliqua qu’il aurait été dans l’incapacité de l’aborder antérieurement. De nature plutôt solitaire, accaparé par ses projets artistiques, il fut longtemps centré sur lui-même et ainsi dépourvu du sens du groupe. Jusqu’à ces toutes dernières années, il n’avait jamais vécu de relations fraternelles au sein d’un clan ; des activités comme « regarder un film avec une dizaine de personnes à la maison, aller avec eux au cinéma, au restaurant, boire un verre » lui étaient ainsi totalement inconnues. Il savoure désormais cette ambiance et sait pertinemment ce qu’il doit à son cercle d’amis fidèles qui l’ont accompagné toutes ces dernières années ; un cocon qui lui procura apaisement et réconfort et lui a permis de surmonter ses doutes (il ne croît qu’en ses proches). S’il n’est pas le leader au sein de sa tribu, le réalisateur qui se définit comme dévoué en amitié est le confident des peines de cœur, il est amoureux sans aucune ambiguïté de ses amis. C’est assurément pour rendre hommage à ceux qui ont ainsi donné « un sens à sa vie » qu’il a pensé ce film afin qu’ils puissent jouer à ses côtés.

Ce fut une situation de travail plutôt confortable puisqu’ils n’eurent pas besoin de s’apprivoiser. Et les répétitions furent nombreuses (une méthode de travail plutôt inédite chez le cinéaste) et nombre d’entre elles s’achevèrent en soirées débridées. Le tournage fut des plus plaisants, dénué d’ego entre eux, et ponctué de pitreries, facétie et autres joyeusetés. L’aide-réalisateur (Matthew Jemus) éprouva d’ailleurs parfois quelques difficultés à les « ramener à l’ordre » afin qu’ils retrouvent leur concentration avant certaines prises. Selon Jean-Michel Blais, « Dans la vraie vie, ils sont finalement très proches des personnages : on ne sait plus si on est dans un film ou dans la réalité » ; Gabriel D’Almeida Freitas nuance en précisant que ce sont les rapports entre les personnages, comme pouvoir se taquiner sans malaise, qui ressemblent à leur vraie vie. Tous les principaux interprètes, Gabriel D’Almeida Freitas, Catherine Brunet, Pier-Luc Funck, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkalidey sont des acteurs confirmés au Québec ; la plupart d’entre eux ont l’expérience du jeu ensemble (ils furent de la distribution d’une série télévisée pour la jeunesse, « Le Chalet ») et fréquentent Dolan depuis plusieurs années (hormis Adib Alkalidey, qui ne rencontra le cinéaste que six mois avant le tournage). Le metteur en scène livre une nouvelle fois un fragment de lui-même. Cette nouvelle proposition cinématographique est également confesse-t-il, « le reflet de son état d’âme du moment » et aucunement une réponse au long métrage précédent qui relevait d’une autre échelle, ajoutant que « chaque film nourrit le suivant ».

B) Matthias et Maxime : un duo que tout oppose

S’ils sont les meilleurs « chums » du monde, bien peu de traits communs unissent les deux garçons (la couleur contrastée de leurs vêtements respectifs, un tee-shirt bleu pour l’un et un pull rouge-écarlate pour l’autre, dans la séquence du baiser fictif, semble déjà le signifier). D’un milieu modeste, Maxime mène une existence sans éclat ; il est barman aux « Deux hirondelles ». Sa vie a bien mal commencé, une tache de vin (un angiome) lui mange une partie de la joue droite, telle la partie émergée d’une blessure intérieure enfouie. Le cinéaste avoue être subjugué par les imperfections de l’épiderme qu’il considère très esthétiques tandis que pour la plupart des personnes elles sont disgracieuses. L’idée de cette malformation vasculaire lui a peut-être été inspirée par la lecture d’une nouvelle de Nathaniel Hawthorne (un écrivain américain du XIX ͤsiècle qu’il affectionne), intitulée « The Birth-Mark » (La Tache de naissance). À noter également que dans « The grand Budapest Hotel », de Wes Anderson, Agatha, la ravissante pâtissière de chez Mendl’s, arbore sur son visage une tache sous forme du Mexique. Avec cette anomalie cutanée, le spectateur imagine aisément que l’enfance de Maxime n’en fut que plus rude (à la maison, il se cachait souvent dans la penderie ou dans les toilettes) et parfois probablement insupportable tant les enfants peuvent faire preuve de cruauté entre eux. Victime de la routine des préjugés, il a dû en entendre des vertes et des pas mûres. Tout laisse penser que ce stigmate fut longtemps un repoussoir générant une fragilité dans ses rapports aux autres, entretenant irrémédiablement un complexe et fut vécu comme un obstacle à la séduction.

Cette marque de naissance intrigue toujours autour de lui. À un arrêt de bus, un jeune homme (style emo) assis sur un banc le dévisage avec intensité, une intrusion qui suscite son étonnement puis son irritation ; par son expression faciale et sa gestuelle, il lui fit alors comprendre que son insistance l’indisposait. Maxime a d’ailleurs ce rêve utopique que la tache puisse se volatiliser comme par enchantement (devant un miroir, il recouvre sa joue avec l’une de ses mains, puis après un retrait furtif de celle-ci, il constate qu’elle s’est évaporée, simple illusion d’optique, elle resurgit aussitôt). Maxime vivote, il n’a encore rien construit et n’a personne dans sa vie. Il y a bien Lisa, sa collègue de travail, mais leur liaison s’avère plutôt flottante et ambiguë. Lorsqu’il est à ses côtés, il s’épanche bien peu et se contente de l’inviter à une soirée avec ses amis, mais sans plus ; un autre jour, il embrasse sur la bouche une fille avec qui il partageait une danse sous les yeux de Lisa qui était au comptoir. Pas rancunière, la jeune femme ne rompt pas avec lui et l’aide à faire ses cartons de déménagement. Maxime souffre incontestablement d’un déficit d’affection et d’amour, la fatigue et la résignation se lisent sur son visage.

Son quotidien n’est d’ailleurs pas facile avec Manon, sa mère (une ex-toxicomane pas encore totalement sortie de la dépendance) qui est placée sous tutelle et dont il a la charge. Perturbée, dépressive, elle est avachie sur le canapé en robe de chambre, sa cuisine et son salon sont en désordre, un capharnaüm, où les cendriers vomissent de mégots. Teigneuse, irascible, dissimulant une pugnacité intérieure, manipulatrice, elle laisse parfois exploser son amertume envers ce fils qu’elle rabroue sans ménagement jusqu’à le défier ; « c’est une personne « profondément médiocre » fait valoir Dolan. Elle fait preuve d’une profonde ingratitude envers Maxime manifestant son inclination et son intérêt pour son aîné, Julien, qui vit dans le Connecticut à New Heaven et qui ne semble guère empressé de donner suite à ses appels téléphoniques et de s’enquérir de son état de santé. L’insertion d’une photo de Manon entre ses deux garçons est révélatrice de la tendresse qu’elle réserve à Julien ; l’une de ses mains est placée sur l’épaule de ce dernier dont la tête repose contre la sienne, Maxime est tenu à distance comme ignoré. Anne Dorval que l’on retrouve avec plaisir campe ici, un rôle aux antipodes de la génitrice héroïque, de « la louve », qu’elle incarnait dans « Mommy » et qui sacrifiait jusqu’à sa vie personnelle pour sauver son rejeton. Elle interprète une femme vulnérable aux traits tirés (ce qui l’enlaidit) qui décline rageusement toute aide de son entourage, ressassant qu’elle n’est pas handicapée et qu’elle n’a pas besoin de quiconque. Colérique, elle invective son puîné (« tu m’étouffes, saloperie ! ») ; dans un excès de furie, elle lui jeta la télécommande de télévision à la tête, lui infligeant une plaie au front. Plus tard, elle le gifla, n’hésitant pas à le dévaloriser. Ainsi, lorsque pour apaiser une situation conflictuelle qui risquait de déraper entre eux, Maxime se réfugia dans la salle de bain, sa mère lui lance ces mots humiliants: « ça va ma petite fifille… elle chouine ! ». Exaspéré par tous ces sarcasmes, il brisa un miroir avec l’un de ses poings. Pourtant il est un fils attentionné, cuisine le plat de nouilles qu’elle affectionne, s’occupe de sa lessive, se préoccupe de fêter son anniversaire ; il tente, à maintes reprises, avec gentillesse de lui faire entendre raison sans la brusquer (elle n’est pas encore prête à gérer son propre argent). Jamais il ne la dénigre, se contentant d’indiquer à sa tante (Ginette) qu’elle n’est pas toujours agréable et n’évoque jamais l’origine de son égratignure au visage ; il veut le meilleur pour sa mère (dans une séquence onirique, il imagine celle-ci dansant affectueusement avec Julien).

On éprouve presque spontanément de l’empathie pour ce jeune homme, à la casquette vissée sur la tête, à l’épiderme parsemé de multiples tatouages (comme une carapace pour se prémunir de l’agressivité de la société). Introverti, humble, plutôt effacé, affable (dans le bus, il ne repousse pas son voisin qui s’est endormi sur son épaule), à aucun moment il ne s’apitoie sur lui-même ; on perçoit toute l’ampleur de sa fragilité. Le réconfort et sa résilience, il les puisa auprès de Francine (Micheline Bernard), la mère de Matthias, une femme chaleureuse et affectueuse qui l’a toujours accueilli et pris sous son aile. Elle le couvre de cadeaux, lui confectionnant les petits pains fourrés à la viande dont il est friand, l’appelle avec une infinie tendresse « le beau Maxime » ; elle a vis-à-vis de lui l’attention d’une mère aimante. C’est avec beaucoup de minutie qu’elle organise la fête de départ de Maxime sans être dupe du malaise qui règne entre les deux amis d’enfance, mais elle garde prudemment le silence. Dans une scène, il y a ce moment d’une infinie grâce lorsque Maxime s’entend dire : « Bois-tu assez d’eau ? Aimes-tu ça, l’eau ? Oui, t’aimes ça » ….et sans attendre une quelconque approbation, Francine lui apporta un grand verre d’eau fraîche. Ce don semble dérisoire et insignifiant, mais il est symboliquement destiné à étancher la soif intérieure de Maxime, celle d’aimer et d’être aimé ; soucieuse du bien-être de celui qu’elle considère comme son second fils, Francine, à travers ce geste, rayonne d’humanité. Ce qui embellit le cours de l’existence de Maxime, ce sont également toutes les soirées où il peut se lover avec sa bande de « chums » qui est devenue une véritable famille de substitution (il n’est néanmoins lui-même qu’en la présence de Matthias) ; Maxime ne désavouerait pas la citation d’Aristote : « L’amitié est une vertu, elle est indispensable à la vie, nul ne voudrait vivre sans amis même comblé de toute autre chose ».

Si sans la gang les journées du jeune homme étaient désespérantes, il a aussi une envie d’ailleurs pour assurément prendre du recul avec sa mère, s’extirper d’un ordinaire bien morose et d’un sort peu enviable. Son départ pour un autre continent, qui arrive à échéance, fut minutieusement préparé ; c’est sa tante Ginette, bientôt à la retraite, qui surveillera sa mère, elle sera officiellement sa subrogée tutrice ; toutes les formalités juridiques sont désormais achevées. Mais l’émigration annoncée (une aspiration qui serait partagée par de nombreux jeunes Québécois selon un sondage réalisé en 2014) ne masquerait-elle pas une autre motivation comme fuir une attirance singulière pour Matthias qui l’effleure et le trouble ? Quoi qu’il en soit, on pressent déjà que la séparation entre les deux meilleurs amis sera difficile. Lorsqu’ils lézardent sur les rives du lac (tandis que les autres comparses s’ébrouent dans l’eau), la tension sensuelle entre eux est nettement perceptible ; la scène est introduite par la musique mélancolique de « Ran » de Future Island et ses paroles suggestives chantées par Samuel T. Herring : “I can’t it, I can’t take this world without (Je ne peux pas, Je ne peux pas le prendre ce monde sans toi). I can’t take it, I can’t take it on my own” (Je ne peux pas, je ne peux pas le prendre moi-même). Peut-être qu’à ce moment-là, les deux chums jaugent « qu’un ami qui s’éloigne, c’est un peu de soi qui disparaît ».

Le réalisateur que l’on retrouve devant la caméra, une occurrence qui ne s’était plus présentée depuis « Tom à la ferme » en 2013, ne décida d’incarner ce personnage attachant qu’après les conseils avisés de plusieurs personnes ; il avait plutôt songé, lors des prémices de l’écriture du scénario, confier le rôle à Lucas Hedges, révélation de « Manchester by the sea » de Kenneth Lonergan en 2016. En endossant le costume de Maxime, Dolan considère qu’il se sentait parfaitement à l’aise avec ce protagoniste discret et modeste, et estime qu’il n’aurait pas été en mesure de se projeter dans le jeu de Matthias qui a une personnalité bien plus affirmée et flamboyante. Pour camper ce dernier, il porta son choix sur Gabriel D’Almeida Freitas, un artiste (diplômé de l’École nationale de l’humour, mais préférant le jeu à la performance en direct sur scène) qui est scénariste, réalisateur, acteur de séries, de web-séries et dont il trouve le nez très cinématographique. La performance du comédien (c’était sa première présence sur grand écran) fut largement saluée, et il ne fut aucunement incommodé avec la scène qui constitue l’acmé du film (le vrai long baiser vorace entre les deux amants) ayant déjà vécu une telle expérience avec son partenaire de jeu, Félix Antoine Tremblay, dans la série télévisée, « Le chalet », où il incarnait un banquier gay.

Matthias, baigne dans un environnement social aisé. De son père, Ronaldo Ruiz (qui n’apparaît pas à l’écran), on sait seulement qu’il est portugais, expert en vin et un juriste renommé dont le cabinet est implanté à Chicago ; sa mère qui vit seule est prévenante et particulièrement aimante. Tout réussi à ce jeune cadre qui file le parfait amour avec Sarah (Marilyn Castonguay), sa charmante et ravissante compagne ; le couple sans enfants est installé dans un splendide appartement. Professionnellement, ce brillant avocat d’affaires est promis à un bel avenir avec l’annonce d’une promotion à venir riche en perspectives (avec néanmoins la pression de devoir suivre les pas de son géniteur). Grand et svelte, Matthias en costume cravate affiche une belle prestance ; bien sous tous rapports, c’est le gendre idéal convoité par toutes les belles-mères. Il pourrait aussi allégrement faire la couverture d’un magazine sur papier glacé dans la rubrique « Talents de demain ».

L’amitié entre les deux garçons remonte à l’enfance, elle est profondément ancrée dans la mémoire comme indélébile et se joue du temps qui s’écoule. On devine aisément que Matthias fut pour Maxime un allié de poids lorsqu’à l’école ce dernier était marginalisé, mis à l’écart, en raison de sa différence (son angiome sur la joue) ; mais le réalisateur ne recourt à aucun flash-back pour nous éclairer sur l’âge tendre des deux amis. On remarque que leurs liens quasi fraternels n’ont pas été affectés par la carrière de Matthias et ceci bien que souvent la réussite sociale est une cause de rupture fait valoir le psychoanalyste, Jacques Fradin. La connivence entre Maxime et Matthias est jusqu’à présent exempte de toute équivoque, ils sont hétérosexuels (une orientation sexuelle acquise depuis l’adolescence qui ne fait pas l’objet de questionnements), pratiquent ensemble des activités sportives, échangent des confidences… Si aucun d’entre eux n’a jamais eu de rapport intime avec des hommes, Dolan montre l’attirance plus au moins latente des deux « chums » pour le sexe masculin. Matthias ne paraît pas indifférent au physique de l’avocat en provenance de Toronto qu’il est chargé par son employeur de divertir ; quant à Maxime, il y a ce jeu oculaire entre un inconnu et lui dans le bus ; devant l’instance du premier, le mouvement des yeux de Maxime oscille entre gêne et acquiescement.

C) Diversité sociale, générationnelle et linguistique : un écho du Québec contemporain

Le ton est donné en ouverture du film, une route et ses deux lignes jaunes (un plan qui n’est pas sans rappeler « Lost Highway » de David Lynch) bordées d’érables ruisselants de couleurs automnales défilent sous nos yeux (la voiture est hors champ) accompagnée musicalement par « Looking for Knives » (Dyan). Les deux passagers, Matthias et Maxime, rejoignent un cercle d’amis pour un week-end dans le chalet très confortable (il y a des matelas d’eau dans les chambres) appartenant à la famille Rivette, au cœur d’une nature majestueuse et en bordure d’un lac enchanteur. Le réalisateur met également en évidence tout au long du récit, différents espaces urbains avec des quartiers cossus (flanqués d’appartements luxueux) et d’autres logements bien plus modestes, situés en périphérie. Il n’omet pas de poser un regard sociologique sur les citoyens lambdas qui vivent en banlieue, et qui ne possédant pas toujours de véhicules personnels, n’ont d’autres alternatives que d’emprunter l’autobus pour se déplacer. Il donne une visibilité aux plus démunis, qui se retrouvent sans toit, à l’instar de ce vieil homme allongé à même le sol, à l’entrée d’une enseigne d’une artère commerçante, uniquement protégé du froid par une mince couverture, ravage d’un libéralisme dévoyé qui accable et fragilise les plus faibles.

La tribu est hétéroclite, s’y côtoient des amis appartenant à diverses strates sociales (ce que reflètent également leurs tenues vestimentaires) avec des statuts différents (étudiants, chargé de cours à l’université, juriste, barman, etc.) qui sont gommés lorsqu’ils sont tous réunis. L’amitié transcende les milieux sociaux. Ils forment « une meute » (sans connotation négative prend soin d’indiquer le réalisateur) accueillante et bienveillante. Saisissante rupture avec la filmographie antérieure du cinéaste où les principaux protagonistes des récits, qui évoluent à la marge, sont le plus souvent ouvertement ostracisés par les différentes composantes de la société, à l’exception du personnage éponyme de « Laurence Anyways » (un homme qui veut devenir une femme) qui parviendra, en dépit d’un environnement hostile, à trouver un véritable réconfort auprès des Fives Roses, un aréopage de travesties flamboyantes.

Les « chums » éprouvent du plaisir à se retrouver entre eux pour des soirées endiablées où les filles sont souvent absentes ; en osmose, ils sont animés par une authentique fraternité (« ôter la sincérité de l’amitié, c’est en faire une vertu de théâtre »). La tache qui envahit une partie du faciès de Maxime ne posa jamais de souci, ce qui révèle que le groupe est puissamment intégrateur. C’est un clan à l’énergie volcanique où chacun, selon son tempérament, s’entrecoupe dans un tourbillon de délires fracassants, de rigolades, de gouaille, d’ironies cocasses avec des blagues savoureuses (« Ta mère est si grosse. Son patronus est un burger king ») et des répliques qui permettent parfois d’asséner quelques vérités sur les clivages sociaux. Le charivari est tel que les propos échangés sont parfois inaudibles. Les invectives et les insultes fusent (« crisse de laide » « déchet sale », « tête de cul », « tête laide »), mais elles n’ont pas vocation à égratigner, elles contribuent au contraire à cimenter la complicité entre les copains. « On est tous une respiration les uns envers les autres » relève Gabriel D’Almeida Freitas. Parfois certains peuvent en venir aux mains pour ensuite promptement tomber dans les bras l’un de l’autre. Si les plaisanteries abondent, leurs sens échappent parfois aux spectateurs. Le réalisateur lève le voile à propos d’une situation burlesque. Lorsqu’à un moment dans le chalet, ils mettent leurs mains devant leur bouche en tenant ses propos : « détruire cet avion sans rescapés », ils imitent Bane dans « The Dark Knight Rises » de Christopher Nolan ; une idée qui fut ajoutée au moment des lectures. Les Québécois possèdent un net avantage reconnaît Dolan qui, lors d’une avant-première du film dans son pays natal, précisait que certains gags ne pouvaient être saisis que par ses compatriotes.

Pour les non-natifs de la Belle Province, ce défaut d’information s’avère néanmoins secondaire, puisque l’intention de l’auteur est avant tout de suggérer que ce groupe recèle une riche mémoire de souvenirs communs, qui s’étaya au fil des années. Certaines boutades font écho au cinéma de Denys Arcand, en l’occurrence à une œuvre culte, « Les invasions barbares », suite du « Déclin de l’empire américain » sortie en 1986 ; ainsi Rivette se remémore « un film qui se déroule à la campagne où l’on parle de pipes », allusion à une séquence de ce long métrage où les personnages devisent sur des histoires de fellations à l’imparfait du subjonctif. Pedro Almodóvar est également évoqué par l’un des personnages, qui lorsque fut projeté le court métrage d’Erika, s’exclama en écorchant le nom du metteur en scène : « il y a du Eldomóvar là-dedans ! » ; un clin d’œil facétieux vis-à-vis de la critique et à tous ceux qui s’échinèrent depuis les premières œuvres du Québécois à associer son cinéma à celui du réalisateur espagnol, en identifiant des similitudes esthétiques, ce que Dolan a d’ailleurs toujours réfuté.

Durant les soirées où la bière coule à flots (parfois filmées en time-lapse et au ralenti), les fêtards lorsqu’ils ne sont pas accrochés à leur téléphone où ils naviguent sur les réseaux sociaux (Instagram et Schapchat), s’amusent avec nonchalance en picorant des pop-corn devant la télévision comme des enfants ou en jonglant avec des balles. Ils s’enivrent d’amitié, d’inhalations des pipes à eau et d’effluves de quelques joints dont on perçoit les volutes de fumée (Maxime est d’ailleurs le seul à ne pas succomber à ces paradis artificiels). La caméra à l’épaule crée une forte impression de réalisme, elle virevolte, suit les mouvements et déplacements de ses énergumènes survoltés. Les plans de chaque membre de la gang laissent toujours voir en toile de fond, la présence d’un ou de deux autres personnages ; quant à ceux qui traversent le champ, ils ajoutent au chaos ambiant. Les légers zooms rapides, les coupes franches entre les plans ou les recadrages résultants de l’enchaînement des gros plans (close up) traduisent avec acuité la vitalité et la cohésion du groupe, et immerge le spectateur au cœur de cette frénésie étourdissante de noceurs en ébullition et plein de sève. Dolan confie que toute cette effervescence à l’écran se rapproche de l’atmosphère qui règne dans sa cuisine lorsque ses amis arrivent à l’improviste.

Tout ce raffut, ce tapage avec les parties déchaînées de Time’up (un jeu d’ambiance qui consiste à deviner diverses célébrités) ou du jeu de la boulette, diffusent un enthousiasme, une joie de vivre typiquement québécoise (qui fait souvent défaut dans le cinéma hexagonal) comme un désir de jouissance immédiate. Et pour peindre cette galaxie de huit personnages, le metteur en scène a pioché dans le vécu de sa propre communauté d’amis, en retenant les persiflages, les traits d’esprit et les bouffonneries des uns et des autres qui furent ajoutées au script ; tout fut écrit au millimètre près fit remarquer Gabriel D’Almeida Freitas sans laisser aucune place à l’improvisation dans les dialogues. En amont du tournage, Dolan visionna plusieurs films reflétant la profondeur de l’amitié. Parmi ceux qui retinrent son attention, il mentionne « The Big Chill » (sorti en France sous le titre « Les Copains d’abord », 1983) de Lawrence Kasdan (douce méditation sur la vie et les souvenirs d’une poignée d’amis de lycée qui se retrouvent quinze années plus tard, lors d’un week-end, pour les obsèques de l’un des leurs) ; cette œuvre dont il a apprécié les plans, la musique, les propos tenus par les personnages, leur complicité et leurs différences, l’a stimulé. Il cite également « Le cercle des poètes disparus » de Peter Weir. Mais sa référence cinématographique pour « Matthias et Maxime » fut « Will Hunting » de Gus Van Sant ; il souligne l’importance, dans ce long métrage, des trois d’amis d’enfance qui gravitent autour du principal personnage, un orphelin surdoué, rebelle et asocial.

Le récit fait se croiser plusieurs générations : les mères de Matthias et de Marc Rivette (Anne-Marie Cadieux) ainsi que leur amie Colette (Monique Spaziani) sont proches du groupe des trentenaires (à l’exception de Manon, qui est enfermée dans sa bulle avec ses névroses). Plutôt envahissantes, elles tournent sans cesse autour de leurs fils, n’hésitant pas à s’immiscer dans leurs affaires et à les moquer allégrement. Hystériques plus qu’à leur tour, pétillantes de vie, s’exprimant avec drôlerie (et pratiquant un humour aussi coloré que ceux de leurs progénitures), leur verve intarissable se transmettrait ainsi de génération en génération indique Dolan. Bien que la gent féminine occupe ici une place moindre que dans ses longs métrages précédents, on note que le réalisateur agit toujours à rebours du cinéma « mainstream », en confiant des rôles à des comédiennes de plus de cinquante ans, pour notre plus grand ravissement tant elles sont truculentes.

On saura gré au cinéaste d’avoir su conserver la musique si singulière de l’accent et du langage québécois. Ce français oral local qui est une variante du français de France — et qu’il n’y a pas lieu de déconsidérer en le réduisant à un « dialecte honteux » — est parsemé de jurons (« crisse », « tabernacle »…) et d’emprunts à la langue de Shakespeare (une donne qui résulte de la situation géographique du Québec en Amérique du Nord et du bilinguisme institutionnalisé). Erika, qui incarne la génération Z, utilise les anglicismes à foison : « Oh my God ! », parfois raccourci en « OMG » ; elle recourt également à un métissage du français et de l’anglais qui est particulièrement prononcé (confinant au grotesque) : « J’avais des amis qui devaient drive ici pour shooter un film, mais last minutes, ils me plantent » ; « Je trouve que ça add contrast to it ». Ce charabia indigeste exaspère particulièrement Rivette et ses condisciples qui brocardent l’adolescente sans ménagement et tentent de l’interrompre. Mais cette outrance du « franglais » (terme forgé par René Etiemble en 1964) est aussi un miroir de la société québécoise. Elle serait le reflet d’une partie de la jeunesse branchée de Montréal, « On entend souvent de jeunes francophones entrelacer les deux langues officielles en une seule phrase (…) « Les Erika sont parmi nous », déplore Odile Tremblay dans le Devoir. Ces libertés langagières sont également véhiculées par des artistes québécois à l’instar des groupes montréalais de rap bilingue, Loud Lary Ajust, ou Dead Obies (originaire de Longueuil), au grand dam des puristes qui s’alarment d’une nouvelle génération de moins en moins francophone. Toutefois, une étude de l’Université d’Ottawa révèle que l’insertion du vocabulaire anglais dans le langage courant francophone ne modifie pas les bases du français, « lorsque les gens empruntent des mots, ils les dépouillent de leur propriétés grammaticales », relève Shana Poplack (professeur de sociolinguistique). Le débat est loin d’être clos à ce sujet.

Quant à l’usage de la langue, il est modulé selon l’environnement socio-économique ; les différents protagonistes recourent parfois à un français soigné (standard) ou bien moins soutenu, plus familier, à d’autres moments ; on ne s’exprime pas d’une façon identique entre amis, au sein de la cellule familiale et dans le cadre professionnel. Ainsi, Matthias (avocat), très attaché à la langue de Molière, se fait un devoir de reprendre et de corriger les erreurs de syntaxe et de vocabulaire de ses amis. C’est d’ailleurs cette marotte — qu’il cultive depuis l’école primaire — qui fut à l’origine du pari perdu (il reprocha à Rivette, lors d’une soirée, d’avoir à tort employé le terme chandelle plutôt que celui de bougie). Mais le plus préoccupant, c’est l’absence de maîtrise lexicale. Les propos d’Erika, jeune fille issue d’un milieu éduqué (elle poursuit des études supérieures onéreuses qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses) en sont l’éclatante et affligeante démonstration. Elle dit « injusse » au lieu d’injuste ; évoquant la nature de son projet cinématographique, elle affirme vouloir que ce soit « impressionniste et… expressionniste », des termes qui dans le contexte sont incompréhensibles et dont la signification lui échappe totalement (une indigence linguistique aux antipodes du cinéaste qui s’est toujours fait un point d’honneur de parler correctement le français et d’employer à bon escient les mots les plus sophistiqués). On remarque que si Matthias s’exprime dans un anglais parfait, Maxime est à la peine avec la langue de Margaret Atwood ; le message déposé sur le répondeur du cabinet de maître Ruizest révélateur de ses difficultés, ce qui n’augure peut-être pas du meilleur pour son long séjour en Australie. Cette situation est en résonnance avec le contexte linguistique québécois où le taux de bilinguisme français/anglais chez les francophones de la province s’élevait à 40 % en 2016. Quant à l’avocat canadien anglophone qui arrive de Toronto, il emploie quelques expressions françaises et fait l’effort de s’exprimer dans un idiome qui ne lui est pas habituel). Mais, quel que soit le registre du langage, les personnages conversent haut et fort comme une incompressible nécessité d’être entendus (essentiellement dans la première partie du film) ensuite la véhémence du bavardage s’estompe cédant la place aux signes non verbaux, aux non-dits assourdissants et aux regards suintants la tension érotique entre le duo d’amis.

D) Des identités non cristallisées

La génération d’Erika et de son ami Matisse a vis-à-vis de la sexualité, une approche bien plus ouverte et audacieuse que celle des trentenaires. Dolan se souvient que durant son adolescence, cette question se réduisait à cette dichotomie : un homme qui embrassait un homme était gai, un homme qui embrassait une femme était hétérosexuel, « ce n’était pas plus compliqué que ça ». Il ajouta qu’il savait qu’il y avait des bisexuels tout en n’étant pas certain que cela existe vraiment ; « c’était un vrai mystère », confia-t-il. Le réalisateur avoue être dérouté, mais également subjugué par la façon dont les jeunes parviennent à s’affranchir de ses catégories fixes et exclusives et ainsi à gommer toutes différences de genre et de sexes. Notamment, se réjouit-il, « chez les hétérosexuels, qui n’hésitent plus à explorer leur sexualité avec liberté, sans embarras ». Réfutant les étiquettes, Erika et Matisse abordent leur identité avec souplesse, la non-binarité de genre est évoquée. Ils s’inscrivent dans une certaine « fluidité sexuelle » (hetéroflexibilité ou homoflexibilité) ; en d’autres termes, ils conçoivent qu’un parcours amoureux varie au gré des rencontres, quel que soit le sexe du partenaire (c’est la personne qui compte et non le sexe). Dolan avait déjà effleuré cet état dans « Les Amours imaginaires » où il est fait explicitement référence à l’échelle de Kinsey (laquelle classe les individus en sept catégories, c’est-à-dire de complètement hétérosexuel à totalement homosexuel avec des stades intermédiaires où se situerait la majorité des hommes et des femmes). Par ailleurs, on sait que la bisexualité est une identité à part entière, l’attirance à la fois pour les hommes et les femmes n’est d’ailleurs pas forcement similaire tout au long de la vie (une période d’homosexualité peut succéder à une période hétérosexuelle et inversement). Certaines personnes peuvent éprouver des sentiments pour une personne de même sexe et néanmoins se définir comme hétérosexuelles, il y a le sexe que l’on pratique et celui que l’on revendique. Le cinéaste rappelle intelligemment que la sexualité échappe aux identifications rigides L’étude Pixel, « Portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes au Québec » confirme que les participants au questionnaire semblent être ouverts à l’idée de vivre des activités sexuelles dans des contextes autres que celui d’une relation monogame hétérosexuelle à long terme. Par ailleurs, l’enquête fait ressortir une différence entre les comportements sexuels et l’orientation sexuelle déclarée ou affichée laquelle peut s’expliquer par la stigmatisation de l’homosexualité et par le concept de fluidité sexuelle.

II) La déflagration du baiser « fatidique » : la difficile acceptation du désir amoureux

C’est Erika (Camille Felton), l’horripilante et extravagante sœur de Rivette, qui fut l’élément déclencheur du séisme entre les deux amis. Apprentie cinéaste, dont l’ambition artistique est dévorante, se projetant déjà au plus près de stars — belle démonstration du sens de l’autodérision du réalisateur — elle doit réaliser son premier court métrage de fin d’études (en format Super 8), mais se heurte à un imprévu, le désistement des interprètes. Elle recherche avec opiniâtreté deux remplaçants dans l’entourage de son frère. Si Maxime accepta volontiers de se prêter à l’exercice ; Matthias exclut farouchement toute idée de participation, il y sera finalement contraint suite à un pari perdu. Lorsqu’ils sont avisés de la teneur de la scène, s’embrasser sur la bouche, Matthias est manifestement contrarié. Pourtant rien de quoi effarouché les deux amis, tous les deux sont hétérosexuels ou convaincus de l’être ; il s’agit d’un simple jeu de langue, d’une activité purement ludique. Habile mise en scène dans la mise en scène, pour montrer son caractère insipide, il est imperceptible à l’écran (en réalité, pas tout à fait, il apparaît très furtivement dans le reflet d’un miroir lorsque le film d’Erika fut projeté chez les Rivette). Cette dissimulation crée irrémédiablement, selon le souhait du réalisateur, la frustration chez le spectateur. La belle mécanique bien huilée de leur profonde amitié s’enraya sur ce geste, on peut plus anecdotique, générant un malaise certain qui monta crescendo, où chacun demeure dans la retenue, paralysé par ses doutes et ses peurs. Ce baiser entre les deux garçons n’est, à dire vrai, aucunement inédit, durant leur scolarité il y avait eu ce précédent où ils s’étaient « frencher » ; il ravive ainsi des braises qui couvaient sous la cendre, soit l’émergence d’un sentiment secrètement désiré qui ne dit pas son nom et qui semble prendre désormais le dessus. Cette onde de choc psychique fit naître chez les deux protagonistes des interrogations en cascades qui assaillent leurs esprits : Qui suis-je vraiment ? Suis-je amoureux de mon meilleur « chum » ? Ai-je le droit de l’aimer ? Cet amour remet-il en question ma sexualité, mon destin ? Céder à ce désir ne risque-t-il pas de briser un lien sacré de manière irréversible ? Toutes ces pensées et turbulences qui traversent leurs âmes ont cours dans un contexte bien particulier puisque Maxime s’apprête dans les jours à venir à s’exiler pour deux ans en Australie ; le récit est rythmé par cette date butoir que traduit l’empilement progressif des intertitres qui égrène le temps restant (douze jours, une semaine, la veille du départ). L’enchaînement des saisons, de l’automne jusqu’aux premiers flocons, reflète également l’écoulement du temps et la séparation qui se rapproche inexorablement. Durant cet intervalle, les deux compagnons cheminent mentalement d’une façon non analogue et leurs réactions face à ce nouvel émoi se révèlent divergentes, chacun adoptant une posture diamétralement opposée. Cette contradiction est la raison d’être du film. Le premier, Matthias, va se cabrer, s’insurger et entrer en rébellion contre ses pulsions. Son réflexe après une nuit agitée, où il ne parvint pas à trouver le sommeil, est celui de la fuite avec la longue séquence de la nage effrénée à l’aube dans les eaux noires et glaciales du lac. Instant lyrique sur la partition mélancolique de Jean-Michel Blais, une musique thérapeutique qui contraste avec le rythme frénétique des fêtes des scènes précédentes. C’est un corps fébrile qui fend l’eau et qui s’immerge nimbé de bulles pétillantes qui deviennent bouillonnantes (en gros plan), écho de son état cérébral. La dépense physique pour se libérer des tensions envahissantes de sa psyché, une échappatoire pour clarifier sa pensée et délabyrinther ses sentiments ; une véritable hydrothérapie pour apaiser son désarroi. Mais la plongée lumineuse dans le milieu aquatique (enveloppe feutrée filtrant les bruits) symbolise aussi la régression vers le prénatal où le fœtus se développe dans le liquide amniotique, une demeure hautement sécurisante où la prise de conscience est inexistante.

Après s’être égaré lors de son escapade aquatique (une véritable performance athlétique) et de retour au point de départ, il est littéralement transi de froid et épuisé, suscitant silence et perplexité parmi ses amis. Matthias s’engonce peu à peu dans la honte et le déni ; ce sont toutes ses convictions qui sont battues en brèche et son équilibre qui chancelle. Il éprouve de l’aversion pour lui-même, pour ce désir qui l’étreint et qu’il ne s’autorise pas. Il est effrayé par cette émotion qui le submerge, par le mot à apposer sur son attirance comme si elle était inavouable et par ses conséquences sur son parcours de vie qui semblait déjà tracé au cordeau (c’est qu’il a effectivement beaucoup à perdre) et qui, jusqu’à présent, épousait les canons d’une réussite sociale sûrement trop formatée. La source du mal-être de Matthias semble condensée dans cette pensée d’Oscar Wilde : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder. Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu’elle s’interdit ». Matthias s’emploie à ne rien laisser paraître, évacue avec obstination l’inquiétude qui le mine. Tout ce désordre intérieur se manifeste par un brusque changement de comportement. Il perd peu à peu de sa superbe, lui qui n’hésitait pas à reprendre les erreurs sémantiques de ses amis est devenu subitement beaucoup plus taiseux. Invité à prononcer quelques mots pour le départ de Maxime, il est balbutiant et ne formule que des propos convenus sans aucune mesure avec son éloquence habituelle. Cette violence sourde de non-dits, de silences qui s’instaurent entre les deux garçons est souvent accompagnée de regards (concupiscents) appuyés ou fuyants. Ainsi, tandis que Matthias est attablé dans un restaurant et aperçoit à l’extérieur Maxime qui discute en fumant, il le fixe avec ostentation, le dévorant des yeux, comme si sa proximité attisait un désir irrésistible qu’il s’empressa de refouler. Il est de plus en plus souvent, distrait, comme ailleurs, même en présence d’un interlocuteur. Lorsque maître Coutermanche (Jacques Lavallée) au cours d’un entretien évoque avec entrain le déroulement de sa future carrière, il demeure de marbre marquant un profond détachement, insensible aux propos. Son esprit papillonne et semble accaparé par une plante verte dans un coin du bureau qui dépérit à vue d’œil, métaphore illustrant la délitescence de son amitié avec Maxime (le lendemain, dans une autre séquence, la plante aura tout simplement disparu) ; il n’est d’ailleurs plus en situation d’écoute, durant cette scène, la voix de son employeur s’estompe en perdant peu à peu de son intensité jusqu’à disparaître… Et ne subsiste plus que les douces notes mélancoliques de Jean-Michel Blais. En famille, au sein de sa fratrie, dans le cadre de ses obligations professionnelles, Matthias est perdu comme noyé dans ses vagues à l’âme, un état qui est mis en exergue par le flou de l’arrière plan, par son isolement des autres personnages, mais aussi par l’incursion de motifs figuratifs, tel le chien errant dans la rue ou le vent balayant les feuilles mortes qui tourbillonnent et s’éparpillent dans toutes les directions.

Matthias se réfugie à l’intérieur de sa propre coquille et au fil des jours prend ses distances avec ses congénères. Lorsque dans l’habitacle très confiné d’une voiture, plusieurs membres de la gang chantent en chœur à tue-tête l’une des chansons d’Amir, un artiste franco-israélien, dont les paroles sont en parfaite résonance avec ses tourments (« J’ai cherché un sens à mon existence/j’ai laissé mon innocence/j’ai fini le cœur sans défense/j’ai cherché l’amour et la reconnaissance/j’ai payé le prix du silence/Je me blesse et je recommence/Tu m’as comme donné l’envie d’être moi/Donné un sens à mes pourquoi »…), il ne participe aucunement à cette joie générale et préfère demeurer muet. C’est le prélude au délitement de ses relations avec son essaim d’amis ; les prétextes s’enchaînent, un surcroît de travail, un oubli ou encore de la fatigue, pour échapper aux sauteries. Sa réaction dictée par l’orgueil et par une colère intérieure est puérile et immature ; elle se traduit par de l’agressivité, il se dispute avec sa compagne qui lui fait grief de se replier sur lui-même. Lors de la dernière fête chez Sharrif, avant l’exil programmé de Maxime, il devient odieux et exécrable. Au cours d’un jeu collectif, il reproche vivement et obstinément à Maxime et Rivette leurs feintes et manigances pour remporter la partie et multiplie les vexations à l’égard des participants (« le concept de tricherie te dépasse intellectuellement » assène-t-il à Franck) qui tentent de temporiser et de le ramener à la raison. Puis, lorsque que tout dégénère, lors du pugilat, mis à terre, il profère à l’adresse de Maxime ces paroles infâmes et assassines, telle une dague qui transperce : « Ta gueule la tâche ! ». Conscient de la portée de son infamie qui répand la stupeur autour de lui, déconfit et penaud, il ferme les yeux ; il nuit à Maxime et se fait du tort à lui-même. Une autre fois, durant une conversation avec un collègue venu de Toronto, il n’hésite pas à renier son amitié avec Maxime. Matthias a également parfois une attitude plutôt équivoque ; il sait pertinemment que son ami a sollicité une lettre de recommandation auprès de son père (afin de faciliter sa recherche d’emploi, une fois établi à Melbourne) et qui lui tarde de l’obtenir. Or, c’est à force de ténacité que Maxime apprendra que Matthias est en possession du document depuis plusieurs semaines ; la non-remise de ce certificat de travail pourrait s’expliquer par son souhait de retenir son ami à Montréal, soit une indéniable preuve d’attachement ou d’amour !

Bien plus serein, Maxime n’est pas dans le rejet de ce sentiment qui surgit (ou resurgit) ; « il est curieux et veut comprendre, ouvert d’esprit, il est prêt à explorer quelque chose avec son ami », précisa Dolan. Mais face à l’hostilité voilée de Matthias, il renonce à l’énoncer et se met à l’écart en se murant à son tour dans le silence. S’éprendre de son meilleur « chum » au sein de la gang semble être, pour l’un et pour l’autre, un tabou difficile à assumer. Leur entente s’est brisée, le désenchantement et la désunion s’avèrent la nouvelle ligne d’horizon. Les échanges réciproques entre eux sont réduits à néant ; ils ne parviennent pas à verbaliser et repoussent le moment des justifications de leur conduite respective. Lorsqu’ils sont tous deux assis aux deux extrémités d’un canapé, sans mot dire, c’est un fossé abyssal et pour l’heure infranchissable qui sépare leurs corps. Ils n’ont de cesse de se fuir tout en ayant le désir profond de se retrouver ; chacun s’élance dans des courses éperdues dans la rue à la recherche de l’autre.

La longue retenue du désir va se rompre, un soir, pour libérer l’ardeur des corps qui retrouvent l’oxygène dont ils manquaient. La caméra effectue un long traveling latéral au ralenti avec pour point de départ les garçons qui, à la nuit tombée, se précipitent pour sauver le linge étendu des premières gouttes de pluie ; elle glisse ensuite vers la fenêtre de l’atelier vitré où derrière la toile de plastique opaque, les deux partenaires s’adonnent en catimini à de longs baisers fougueux en s’enlaçant et en s’étreignant les mains sur l’ambiance musicale vaporeuse de « Song For Zula » (issue de l’album « Muchacho » de Phosphorescent), dont le rythme imite un battement de cœur avec des paroles aux accents élégiaques. Durant cet intermède voluptueux, Matthias caresse l’intérieur des cuisses et l’entrejambe de son ami pour s’interrompre soudainement à l’instant où ce dernier devient entreprenant à son tour. Il s’ensuit un malaise entre les deux amants que Matthias exprime en ces termes : « Arrête ! C’est pas nous ça », comme une ultime réticence à consentir que leur amitié s’est métamorphosée en passion amoureuse, et que ce qui les reliait d’une certaine façon à l’enfance s’est éclipsé. Cette scène (la seule du film qui fut pensée en terme esthétique, précisa Dolan) fut minutieusement préparée (tournée sur une journée) ; elle est aussi plus lumineuse grâce au passage du 35 mm au 65 mm. Une transition indécelable grâce à une astuce du cinéaste ; avant que ne débute la scène, Matthias traverse une antichambre où une ampoule clignote, un phénomène consécutif à un mauvais contact, et durant le très court instant d’obscurité le film change de dimension. Quant à l’éclairage de l’atelier où sont blottis les deux tourtereaux, la lumière ne provient pas de l’extérieur, mais de la mise en place d’une rangée de spots LED au plafond (une trouvaille du réalisateur) et André Turpin, le directeur photo, de relever que si « ça allait contre la nature de la scène, ça bien fonctionné ». On remarque l’absence de corps dénudés ; en ne dévoilant pas les plaisirs charnels, le réalisateur indique que la sexualité ne se réduit pas à l’érection ou à l’orgasme, préservant ainsi l’intimité de Matthias et de Maxime et écarte tout voyeurisme. Elie Castiel, rédacteur en chef de la revue de cinéma Séquences, considère que « jamais un film québécois n’aura filmé aussi esthétiquement et avec une subtilité sans pareille des moments de baiser amoureux homosexuels ».

La brouille de plus en plus palpable entre Matthias et Maxime ainsi que leurs regards dérobés (qui ne sauraient feindre) ne pouvaient échapper aux autres membres du groupe ; c’est le propre d’un collectif d’autant qu’il est uni, d’épier, d’être inquisiteur ; il est d’ailleurs difficile de se dissimuler et de s’isoler sans attirer l’attention, « tout le monde sait tout sur tout le monde. Ils ne sont pas naïfs, par leurs hochements de tête entendus, ils ont compris l’origine de l’embarras qui perturbe leurs deux copains, mais le sujet est scrupuleusement esquivé. Toute la logorrhée verbale qui prévaut au sein du groupe avec son lot de considérations souvent futiles permet d’éviter d’aborder l’essentiel ; en exposant leur point de vue, ils risqueraient de désagréger leur petite communauté. On se demande si le malicieux Rivette (étudiant en psychologie à Cambridge) qui est incontestablement le leader et le boute-en-train du clan (à l’humour sarcastique) n’a pas perçu, bien avant qui que ce soit, les sentiments amoureux latents entre Matthias et Maxime. Il fut l’initiateur du pari et il n’était d’ailleurs peut-être pas sans ignorer que le scénario du film d’Erika incluait le baiser, ne l’a-t-il pas soufflé à cette dernière ? Bien qu’il tance sans ménagement sa sœur, il semble bien plus complice qu’il n’y paraît avec sa cadette (ce que suggèrent les photos encadrées où il figure à ses côtés). Et puis il est gay, précise le cinéaste (sans que cette identité qu’il assume parfaitement soit développée), ce qui laisserait entendre qu’il serait plus à même que quiconque de discerner ce qu’il se déroule entre eux. Si les membres de la gang sont sûrement surpris de voir leurs deux amis épris l’un de l’autre, ils l’acceptent et ne portent aucun jugement. L’homophobie n’a pas cours, elle n’est jamais sous-entendue ; le constat est identique au sein de la famille de Matthias où lorsque « Limbes » (l’intitulé du court métrage amateur de la sœur de Rivette) fut projeté, le baiser échangé entre les deux garçons (qui est accompagné de plans de fleurs et apparaît flou) ne suscita aucun embarras ; personne ne fut offusqué ou contrarié. C’est la satisfaction qui domina (Erika fut d’ailleurs largement complimentée) et le seul qui trouva à redire fut Matthias, irrité que le film ait pu être visionné.

Le cinéaste renverse les codes de la masculinité avec des personnages traversés par une part de féminité. L’incursion d’un jeune style « emo », qui fixe intensément Maxime à l’arrêt de bus, n’est pas anodine ; son allure androgyne (avec, entre autres, la frange de cheveux à travers son visage quii tombe devant l’un de ses yeux) ébranle la conception stéréotypée de la virilité d’autant que les emos revendiquent une sexualité décomplexée, ils se définissent ouvertement comme bisexuels, et se maquillent quel que soit leur sexe… L’un des personnages de la bande, Franck, hétérosexuel jusqu’au bout des ongles, présente tous les attributs de la puissance avec sa corpulence de « Surfer boy » ; « il exulte la masculinité », c’est un « mâle alpha » affirme Dolan. Or, il se révèle manifestement le plus doux, le plus sensible (des traits de caractère qui sont généralement associés à des qualités féminines) et le plus protecteur de son ami qui est en pleine crise d’identité. Percevant le spleen de Maxime lors de la fête organisée pour son départ, où Matthias particulièrement distant affiche une totale indifférence, il lui prodigue un geste de réconfort avec une main posée sur l’épaule ; il viendra à la rescousse de Maxime lorsque ce dernier fut ouvertement humilié par Matthias devant un parterre d’amis, et c’est encore lui qui lui prête main-forte pour son déménagement et s’apprête à l’accompagner à l’aéroport dans la scène finale. Franck, qui allie le muscle et la délicatesse, ne cherche aucunement à s’imposer et à surpasser les autres ; il est peu loquace, mais il « ressent beaucoup » signala Dolan qui déclara avoir éprouvé beaucoup de plaisir à écrire ce personnage. Quant à Maxime, il n’a rien d’un dominant ; peu ambitieux, timide, il a la larme facile et on mesure toute l’ampleur de sa vulnérabilité. Le réalisateur déconstruit ainsi le concept de la virilité tel que la plupart le conçoivent, ou être un homme signifie être fort, agile, compétitif, non émotif et agressif. Il tend à démontrer que les hommes semblent plus épanouis lorsqu’ils s’extraient des rôles qui leur sont traditionnellement dévolus, que plusieurs types de masculinité peuvent coexister et que, pour paraphraser le titre de l’ouvrage de John Stoltenberg, « On peut être un homme sans faire le mâle ». Dolan glisse ici un message, à savoir que « certains hommes qui appartiennent à un échantillon hétéro normatif voient ce film et se reconnaissent ou se projettent dans les figures de ces hommes-là, de la modernité et qu’ils réalisent qu’eux aussi peuvent avoir cette ouverture d’esprit ».

L’omnipotence du schéma hétérosexuel (qui est adopté de façon subconscience sans que l’on y réfléchisse vraiment, corollaire d’un processus de socialisation inculqué depuis l’enfance) est rappelée dès les premières minutes du film, avec un panneau publicitaire sur le pain de mie qui entre dans le champ de vision de Maxime. Y trône l’archétype de la famille idéale, un père et une mère, souriant à pleine dent, en compagnie de leurs progénitures blondes, pique-niquent sur une large nappe à carreaux, au cœur d’un parc arboré ; incarnation d’un bonheur béat. On remarque que le slogan : « Donnez-nous notre pain quotidien » ainsi que l’intitulé du pain « Sainte Famille » (qui fait l’objet d’un gros plan) empruntent au registre religieux, en l’occurrence au christianisme (le Québec est un pays de tradition catholique) qui prône l’importance de la famille traditionnelle, laquelle représente le modèle parfait, celui qu’il convient d’essaimer. Cette norme promeut une seule forme de passion et d’amour comme s’il n’en existait aucune autre, ce qu’insinue ainsi habilement le cinéaste, chantre de la diversité sexuelle. Incontestablement, cette affiche doit heurter Maxime et le mettre en porte-à-faux avec ce qu’il ressent sûrement pour Matthias, c’est-à-dire un sentiment homoérotique qu’il ne qualifie encore pas ; par ailleurs, vivant seul, avec un père absent dont on ne sait rien et un frère qui semble fantomatique, il est éloigné du standard de la famille soudée.

L’avocat torontois, Kévin McAfee (Harris Dickinson), bouffi d’orgueil et présomptueux, que vient accueillir Matthias à son arrivée à l’aéroport, rythmé par « Always in my mind » de Pet Shop Boys, raconte qu’il vient de se fiancer et qu’enfant il était obnubilé par l’alliance de son géniteur, qui incarnait son rêve absolu. À travers ce symbole de conformité sociale, ce jeune cadre millénial défend un mode de vie conservateur où il est approprié d’être uni à une femme. Il n’en tient pas moins des propos nauséabonds sur le genre féminin, en classifiant les femmes en « bitches » (« salopes »), considérant que celles-ci sont à la disposition de la jouissance des hommes. Entraînant Matthias dans un club de strip-tease, il ne boude pas son plaisir, que trahissent ses regards libidineux sur les corps des danseuses (de pool dance) aux ondulations lascives (lesquelles n’émoustillent aucunement Matthias). Il ironise allégrement sur la fidélité et la monogamie. “Notre société est basée sur la possession même des humains, on est tous des animaux (…) C’est pour ça que les mariages partent en couilles !”, affirme-t-il en affichant un air de satisfaction et en enlevant son alliance, une situation en adéquation avec l’ambiance machiste de la chanson de Britney Spears (« Work Bitch »). Avec ce portrait de McAfee, Dolan raille sans ambages les discours misogynes et sexistes, et pour marquer l’aversion que de telles postures lui inspirent, il use d’une astuce originale. À la scène du night-club succède une séquence où Maxime pris d’un haut-le-cœur vomit copieusement dans un lavabo.

Mais toute cette pression sociale aura-t-elle finalement raison des amours des deux amis ? Les dernières images montrant Matthias tout souriant, les mains dans les poches, et qui manifestement attend Maxime qui est sur le point de rejoindre l’aéroport, sont susceptibles de plusieurs lectures. Le jeune avocat a peut-être effectué un choix en comprenant que se réaliser passait par l’acceptation de soi et par sa relation avec Maxime ; la résolution de son conflit entre le moi social et le moi affectif lui offre de nouvelles perspectives, c’est-à-dire l’opportunité de vivre sa vie avec intégrité hors des ornières del » hétérosexualité, pour s’épanouir dans un autre champ du possible. Mais sa présence peut également signifier la simple intention de venir témoigner, en dépit de la désunion de ces dernières semaines, une marque d’affection pour son ami et lui souhaiter le meilleur, ce qui reviendrait alors à considérer que leurs liens intimes n’étaient qu’une toquade, une simple passade sentimentale sans lendemain. Un détail incite à pencher pour la première interprétation, le bref mouvement de tête inclinée en arrière, lorsqu’il fixe Maxime, s’apparente à une invitation, à un appel à le rejoindre et à approfondir la liaison amoureuse qu’ils ont expérimentée. Il est ainsi loisible d’imaginer Matthias accourant vers son amant et lui fredonnant à l’oreille, ces douces paroles d’une chanson écrite par Serge Rezvani, Le Tourbillon de la vie , interprétée par l’inoubliable Jeanne Moreau dans Jules et Jim (l’un des films phares de La Nouvelle Vague) :

« Quant on s’est connu, quand on s’est reconnu

Pourquoi s’perdre de vue, se reperdre de vue ?

Quand on s’est retrouvé, quand on s’est réchauffé

Pourquoi se séparer ? »

Le réalisateur souhaite que son film puisse encourager certains jeunes hommes, brimés et asphyxiés par l’idéologie patriarcale, à investir d’autres parcours pour s’accomplir pleinement en s’affranchissant du regard que la société porte sur leurs désirs qui sont polymorphes et ne se réduisent aucunement à une case prédéfinie ; à l’orée de la trentaine, tous les choix et toutes les audaces semblent encore théoriquement envisageables si l’on découvre que l’on est pas celui que l’on croyait être. Mais ce temps qui s’écoule inéluctablement et qui éloigne des rivages de l’enfance (ce paradis à jamais perdu) semble hanter le réalisateur. Dans une scène, Maxime découvre au fond d’un tiroir de la cuisine de Francine, un dessin d’enfant (avec un gros plan sur le recto verso), intitulé « La ferme des M » (des diminutifs dont les deux garçons étaient affublés durant leur âge tendre), qui est cosigné par les deux copains lorsqu’ils avaient sept ans. Ce doux et tendre souvenir, empreint d’une profonde nostalgie, lui fit retenir un sanglot et voila ses yeux de larmes.

Conclusion

Le critique de cinéma, Renan Cros, a pertinemment dégagé en quelques mots l’essence du film : « Au lieu de nous renverser par des histoires de cinéma plus grande que tout, ici Dolan cherche la proximité, l’émotion miroir qui fait de nous des Matthias et Maxime ». Bien qu’elle ne soit jamais nommée, la relation tourmentée qui agite le duo d’amis est celle d’une passion homosexuelle. Dolan fortement impressionné par plusieurs longs métrages (à l’affiche ces dernières années) peignant non plus des émois hétérosexuels, mais exclusivement des désirs masculins : « Call Me by Your Name » de Luca Guadagnino » ; « Beach rats » d’Eliza Hittman ; « Seule la terre » de Francis Lee ; « Boy Erased » de Joël Edgerton, dédia son film à ces quatre auteurs en les désignant uniquement par leurs prénoms dans le générique (comme à des amis intimes). S’il avait fait le choix de compléter sa liste, en référence aux années 2000, il aurait pu mentionner, Ang Lee, tant « Matthias et Maxime » s’inscrit dans la lignée de « Brokeback Mountain » qui retrace une amitié naissante entre deux jeunes cow-boys du Wyoming, pour prendre un tour sexuel et se transformer en un amour viscéral (lequel sera contrarié par les velléités de l’un des deux amants qui ne sait que trop que dans l’Amérique rurale des années soixante, on ne permet pas aux hommes d’être amoureux de qui ils veulent). À Cannes, en mai 2019, « Matthias et Maxime », ne retînt pas l’attention du jury et ne reçut aucune distinction (seul, Jean-Michel Blais tira son épingle du jeu, le jury du Cannes Soundtrack lui ayant attribué une mention spéciale — un prix d’honneur — pour ses mélodies). Le metteur en scène ne parut guère surpris et n’en fut en rien affecté ; il savait que sa romance tendre et discrète entre deux jeunes hommes serait perçue comme anecdotique et qu’elle convaincrait difficilement, dit-il, un jury composé à majorité d’hommes hétérosexuels lequel décerna des prix à des récits évoquant les inégalités sociales, le sort des migrants, le radicalisme religieux…. Les attentes du réalisateur étaient ailleurs, qu’il exprima à sa façon : « Rien à foutre du palmarès cette année ! » ; son vœu le plus cher était de faire partager l’expérience cannoise à tous les membres de la bande du film, qui arpentèrent le tapis rouge des marches du festival avec une jubilation non dissimulée.

La présence de Dolan sur la Croisette fut aussi l’occasion pour ce dernier, de visionner les œuvres de ses collègues et parmi celles-ci, « La femme de mon frère » (en compétition à Un Certain Regard), réalisé par son amie québécoise, Monia Chokri (une histoire qui bouscule la vision de la féminité avec Sophia, l’héroïne, qui n’évolue ni dans le registre de la séduction ni dans celui de l’élégance). Séduit par la qualité d’écriture et par l’acuité des dialogues de « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma (en compétition officielle), il fut chagriné que la réalisatrice ne décrochât que le prix du Meilleur scénario. En France, « Matthias et Maxime » ne parvint à réunir que 180 000 spectateurs. Au Québec, en dépit d’une tournée avec les interprètes du film (qui se déplacèrent en bus pour l’occasion dans une quinzaine de salles aux quatre coins du pays) et de plusieurs avant-premières payantes, il ne récolta que 462 000 dollars de recettes (en comparaison en 2014, « Mommy », engrangea trois millions cent dix-huit mille dollars) tandis que l’opus de Monia Chokri recueillit 714 000 dollars. Le cinéaste qui s’est désormais fait sienne la citation de l’artiste peintre américaine Georgia O’Keeffe : « la critique et la flatterie ne m’atteignent pas et j’en suis plutôt libre » a livré un film plus discret qu’à l’accoutumé parce qu’il éprouvait un besoin de douceur à ce moment de sa vie et aussi pour achever un cycle. Il amorce désormais un véritable changement de cap avec l’annonce de nouveaux projets, l’un pour le cinéma (un film d’épouvante), un autre pour le petit écran (une série télévisée), que l’on souhaite porté par un souffle rugissant, parce que à trente ans, si « on a encore le temps », on a surtout encore en vie de furie.

Note 1 concernant la première citation : Jean-Marc Leger, Jacques Mantel et Pierre Duhamel, Le Code Québec, Editions de l’Homme, 2016

Note 2 concernant la citation suivante : Fable : Les deux amis (1678), Jean de La Fontaine.