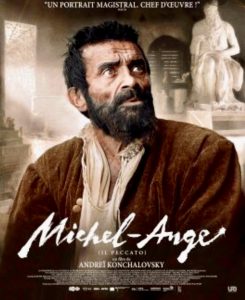

« Il Peccato » Andreï Konchalovski. Michel-Ange : « la canaille divine [1] »

« L’homme ne change pas, c’est toujours l’animal le plus dangereux du monde avec cette arrogance de se croire au centre de l’univers [2] »

Andreï Konchalovski est un cinéaste singulier, né en 1937 au sein d’une famille artistique, il est le fils du poète officiel du régime stalinien, Sergeï Mikhalkov (auteur de l’hymne national soviétique puis russe) ; sa mère Natalia était traductrice. Son bisaïeul, Vassili Sourikov (1848-1916) est un peintre illustre ainsi que grand-père maternel, Piotr Konchalosvki (1876-1956), dont il décida de reprendre le patronyme. Une démarche dictée par le souci de se démarquer de son frère cadet, Nikita Mikhalkov, comédien et cinéaste à la tête de l’Union des cinéastes de la Fédération de Russie (une institution qui attribue les subventions d’État au 7e art) et ardent thuriféraire de Vladimir Poutine. Après dix années de formation au conservatoire de Moscou (où il côtoie Edouard Artemiev qui composera plus tard la musique de plusieurs de ses films [3]), Konchalovski renonça à une carrière de concertiste pour s’orienter — après avoir été bouleversé par « Quand passent les cigognes » (1957) de Mikhaïl Kalatozov — vers des études cinématographiques. Durant son cursus, il fit une rencontre déterminante, celle d’Andreï Tarkovski avec lequel il se lia d’amitié. Son parcours derrière la caméra débuta brillamment en 1965 avec « Le Premier Maître », une œuvre qui conquit la critique. Après un second film qui subit le diktat de la censure, il se cantonna dans l’adaptation de grands classiques russes, Tchekhov (« Oncle Vania »), Tourgueniev (« Le nid de gentilshommes ») ; en 1974, « La Romance des amoureux », une histoire sentimentale contrariée, fit près de quarante millions d’entrées en URSS. Mais c’est sa fresque historique (« Sibériade ») sur l’évolution de la Sibérie de la Révolution de 1917 aux années soixante qui fut distinguée en 1979 par le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, qui assoit véritablement sa notoriété. Le réalisateur émigra ensuite aux États unis en 1980 où il tourna durant une dizaine d’années à Hollywood plusieurs longs métrages, dont plusieurs furent largement plébiscités par le public avec Maria’s Lovers (une histoire d’amour malmenée par l’impuissance sexuelle d’un soldat traumatisé par sa détention dans un camp japonais) ou encore « Runaway Train » (un film d’action nerveux inspiré d’un scénario d’Akira Kurosawa)…. Le metteur en scène regagna son giron natal en 1990 à la faveur des tentatives de modernisation du régime soviétique (glasnost et perestroïka) initiées par Mikhaïl Gorbatchev. La vie de cet artiste voyageur et polyglotte fut également parfois saupoudrée de romanesque lorsqu’on le soupçonna en France d’être un agent du KGB ou encore lors des premiers temps de son installation aux États-Unis où il organisa un trafic de caviar [4] et vécut une histoire avec Shirley MacLaine (Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Tendres Passions » de James L. Brooks en 1984). Le réalisateur, qui met également en scène des opéras et des pièces de théâtre en Europe et aux États-Unis, affiche une œuvre foisonnante et éclectique d’une vingtaine de longs métrages. Dans un style mêlant réalisme, lyrisme, ironie, satire, il évoque, entre autres, une nature élégiaque, les rapports familiaux et interroge essentiellement les soubresauts et mutations sociétales de la Russie : la conversion à l’économie de marché sous forme d’une farce (« Riaba ma poule ») ; les dérives du néocapitalisme (« Gloss ») ; le conflit tchétchène (« La Maison de fous », une dénonciation de l’absurdité de l’armée russe) ; les campagnes oubliées du pays où tout un mode de vie est voué à disparaître (« Les Nuits blanches du facteur », Lion d’argent à Venise en 2014). Avec « Paradis » (qui décrocha également un prix dans la cité des Doges en 2016), le vétéran du cinéma russe explore plus particulièrement la cruauté humaine, livrant sa réflexion personnelle sur la Shoah à travers trois destins (celui d’Olga, une aristocrate russe qui participe à la Résistance, de Jules, un policier-collaborateur français et d’Helmut, un officier SS ; chacun des protagonistes dévoilant sa part de vérité et d’humanité face à la caméra) ; une œuvre de mémoire comme un appel aux jeunes générations à redoubler de vigilance à l’égard de toute rhétorique de la haine, ce mal absolu qui engendre les pires extrémités et qui peut prendre insidieusement de l’ampleur à tout moment.

Andreï Konchaloski

Andreï Konchaloski

Michel-ANGE : une âme tourmentée

« IL Peccato » (Le péché), titre original de ce nouvel opus, fut distribué pour son exploitation en salles sous l’intitulé de « Michel-Ange » ; le Florentin n’avait jusqu’ici guère retenu l’attention du septième art. Seul Carol Reed, en 1965, dans « L’Extase et l’Agonie »(une adaptation hollywoodienne flamboyante d’un roman d’Irving Stone) s’était penché sur la vie du sculpteur hors norme (incarné par Charlton Heston) en l’héroïsant ; cette superproduction hagiographique montre les rapports tendus entre Michel-Ange qui s’adonne à l’art de la fresque dans la chapelle Sixtine et l’un de ses protecteurs, le pape Jules II (le film inclut également plusieurs scènes de batailles où le Saint-Père — campé par Rex Harrison — guerroie à la tête de ses troupes). L’intention, ici, de Konchalovski ne fut pas de retracer la longue existence de Michelangelo Buonarroti, qui s’est éteint à l’âge canonique de 88 ans, mais de saisir une tranche de la vie de celui qui fut incontestablement l’un des plus grands créateurs de l’humanité tout en le démystifiant. Le réalisateur a choisi de décortiquer méticuleusement les multiples méandres de la psyché du démiurge, d’une puissance de travail phénoménale, en enchaînant des évènements réels et des épisodes fictifs. Il dépeint un être profondément croyant, de nature inquiète, perclus de doutes (tourmenté par ses démons intérieurs), absorbé par la recherche constante de la transcendance, mais aussi pétri de multiples contradictions dans un siècle où superstition et mysticisme étaient le lot commun des mortels. Son immense talent que nul ne conteste et qu’il utilise parfois sans retenue pour demander l’impossible se révèle un précieux sésame, une protection même lorsqu’il trahit ses bienfaiteurs ; il est toujours épargné, parce que son talent est unique. Les temps ne sont pas idylliques à Florence où ont cours des règlements de comptes politiques dont on perçoit les stigmates : corps pendu à une balustrade, tête décapitée. C’est une époque où les artistes n’ont d’autres options pour exercer leur art que de composer avec les désidératas des familles régnantes, lesquelles se disputent le pouvoir dans un contexte parfois sujet à de spectaculaires retournements de situation. La narration entre ainsi en résonnance avec « Andreï Roublev » de Tarkovski (dont Konchalovski fut le coscénariste) qui relate un pan de la vie du moine éponyme, peintre d’icônes russes (né à la fin des années 1360), affligé par la sauvagerie des Tataro-Mongols dont il est le témoin impuissant. Acculé au meurtre pour extirper une femme des mains des soldats qui s’apprêtaient à la violer, il est moralement anéanti par son acte et décida de renoncer à la peinture en s’enfermant dans le mutisme convaincu de l’inutilité de son art.

L’un des éléments qui déclencha l’écriture du scénario repose sur une épigramme élogieuse de Giovanni di Carlo Strozzi (un aristocrate) dédiée à l’une des œuvres de Buonarotti, « La Nuit » (une sculpture qui avec « Le Jour » orne le tombeau de Julien de Médicis) : « La Nuit que tu vois dormir dans un si doux abandon fut sculptée par un Ange ; puisqu’elle dort, elle vit : si tu en doutes, éveille-là ; elle te parlera ». Mais c’est essentiellement la réplique empreinte de désarroi de Michel-Ange qui intrigua et questionna le réalisateur, lequel chercha à saisir la source d’une telle détresse que le sculpteur exprimait en ces termes : “Il m’est doux de dormir ; plus doux encore d’être de marbre, dans ses temps de malheur et d’opprobre. Ne rien voir, ne rien sentir est un bonheur pour moi : ne m’éveille donc point ; parle bas [5]”.

Le récit débute en 1512, soit au moment de l’achèvement par l’artiste des 500 m2 de la voûte de la chapelle Sixtine avec ses 330 fresques (dont la thématique centrale, la Genèse, révèle d’ailleurs sa parfaite connaissance de l’anatomie humaine) ; une commande qu’il effectua en grande partie seul et qui exigea quatre années de dur labeur (« une charogne de peinture », dira-t-il [6]) et qui irrémédiablement l’éloigna du seul art qui lui importe : la sculpture. La période ciblée par le metteur en scène (1513-1519) se focalise sur les années de maturité de Michel-Ange (il frôle la quarantaine), un laps de temps approprié pour appréhender l’essence de sa personnalité. L’homme n’est pas un simple quidam, il connut le rare privilège de faire l’objet de deux biographies de son vivant avec l’ouvrage (souvent évoqué et plagié [7]) d’Ascanio Condivi (1524-1574), qui fut d’ailleurs l’un de ses élèves et recueillit ses confidences, et « Les Vies » de Giorgio Vasari (1511-1574), une histoire de l’art dans laquelle ce dernier consacre un chapitre au sculpteur. L’artiste virtuose est admiré et encensé pour l’exécution de plusieurs chefs-d’œuvre, à l’instar de la Pietà (qu’il exécuta entre 1497 et 1500 tandis qu’il n’avait que 23 ans), une sculpture remarquable et inédite avec le visage juvénile de la Vierge (reflet de la pureté de son âme) ; ou encore Le David, cette statue géante (aux pieds, à la tête et aux mains surdimensionnés) érigée initialement devant l’hôtel de ville (le Palazzo Vecchio où ne figure désormais qu’une réplique) qui symbolisait la jeune République florentine contre le despotisme des Médicis et de leurs alliés …. La réputation de Michel-Ange ne cesse de croître, il est d’ailleurs toujours désigné sous le vocable de « maestro » et impressionne ses aficionados comme ses détracteurs les plus féroces ; c’est un visionnaire, dans chaque bloc de marbre, celui que l’on surnommait également « Il Divino » (Le Divin) indiquait y percevoir “une statue aussi réelle que si elle se dressait devant lui, sculptée et juste dans l’attitude et le geste [8]”.

De prime abord, le personnage ne suscite pas spontanément la sympathie. Bien peu amène ; il est la plupart du temps, nerveux, rugueux et coléreux. Le premier plan dévoile ainsi un homme de dos maugréant et vociférant contre la terre entière qui arpente en sandales un chemin sinueux dans une campagne bucolique parsemée de cyprès et d’oliviers ; avec ses cheveux hirsutes, il ressemble à un moine illuminé. Généralement revêtu de haillons crasseux avec une barbe peu soignée et une hygiène douteuse, son apparence est plutôt repoussante ; « il était comme un clochard et ne changeait jamais ses souliers », précise Konchalovsky [9] qui indique que cet état lui rappelle les poètes beatniks des années soixante, à l’instar de Charles Bukowski. Le sculpteur n’est correctement vêtu qu’en de rares occasions, lors de ses rencontres et entretiens avec le souverain pontife ou des personnages d’importance. Peu aimable au quotidien, il rudoie son entourage. Ses emportements à l’encontre des membres de sa famille, de ses assistants (qu’il méprise parfois et avec qui il se chamaille) ou avec des connaissances dans les tavernes sont coutumiers et tournent souvent à l’hystérie ; des scènes qui revêtent parfois une dimension grotesque pour laquelle le réalisateur dit avoir une passion parce qu’elle apporte de la poésie à un film [10].

Le génie toscan paraît asexué, sans émois intimes. Son attirance très prononcée pour le sexe masculin qui n’avait d’ailleurs rien d’inhabituel à l’époque dans les milieux sociaux qu’il fréquentait (et que l’on désignait sous le vocable de tendance florentine [11]) est à peine effleurée. Elle transpire néanmoins un peu lors de ses multiples disputes, qui sont le plus souvent puériles et d’ailleurs promptement suivies de réconciliation, avec ses jeunes apprentis. Ce n’est en effet qu’en 1532, qu’il fit la rencontre du jeune romain, Tommaso Cavalieri, dont il tomba éperdument amoureux, lui dédiant de nombreux sonnets.

Apparaît un Michel-Ange frugal, à la limite de l’indigence ; il se satisfait chaque jour d’une maigre pitance, essentiellement du poisson séché. Il entretient sa proche parenté et reproche vivement à son père et à ses quatre frères leurs dépenses futiles. Dans une scène, il s’applique scrupuleusement à suivre sur un registre tenu par un banquier la moindre dépense du foyer. Le paradoxe tient au fait qu’il vilipende « l’argent qui côtoie toujours l’infamie » tout en détournant par cupidité une partie des fonds reçus par ses bienfaiteurs. Si des pièces d’or sont thésaurisées dans un coffret qui trône sous son lit, il acquiert également des biens immobiliers, sous le nom de son père, pour les siens. La famille, dont il s’efforce de restaurer le faste et le statut social, semble sacrée pour le sculpteur alors même que celle-ci s’avère bien peu soucieuse de son bien-être. Affairiste, âpre aux gains, il sait également faire preuve de générosité lorsque l’un de ses assistants, Pietro, engrosse la fille d’un carrier ; il apaisa le courroux du père en constituant une dot confortable pour le couple qui put ainsi convoler en justes noces.

Michel-Ange qui se perçoit comme un artiste parfait n’est jamais avare en vindictes à l’égard de ses pairs qu’il jalouse allégrement. Arrogant, il a la dent dure et invective ces derniers sans ménagement ; il est coutumier de violentes algarades : « Vous tous, Vinci, Raphaël, Le Pérugin vous êtes aussi rances que du lait caillé ; tu ne devrais pas faire ce métier, tu ne comprends rien à la sculpture, tu es médiocre sans aucun talent », lance-t-il à Jacopo Sansovino, l’un de ses collègues qui travaille également le marbre. Mais ses confrères s’inclinent devant ce génie qui les inspire et dont ils reconnaissent bien volontiers voler les idées. L’un des principaux rivaux artistiques de Buonarroti n’est autre que Raphaël. Tout oppose les deux hommes, si le premier est introverti, impulsif, râleur, d’apparence peu soignée, émerveillé par les éphèbes qu’il magnifia ; le second dont la vie fut si brève (il meurt dans la fleur de l’âge emporté par la maladie à 37 ans) est séduisant, mondain, aimable, vouant une adoration à en perdre la raison aux belles femmes dont il n’eut de cesse de célébrer la beauté dans ses toiles. On note que Léonard de Vinci, qui fut le principal concurrent de Michel-Ange, est à peine évoqué et n’apparaît pas à l’écran. Le film fait référence à d’autres contemporains de Michel-Ange, à l’instar du poète satirique et licencieux, Pierre L’Arétin, auteur des Sonnets luxurieux ; cette œuvre feuilletée par les ouvriers carriers, qui s’en délectent pendant leur pause déjeuner, est composée de seize illustrations de postures érotiques (dessinées par le peintre Guilio Romano qui fut l’un des assistants de Raphaël) assorties de commentaires dans un langage très cru : «Mets-moi un doigt dans le cul, mon vieux chéri ! Et enfonce-moi ta pine petit à petit. Lève cette jambe pour embellir le jeu, puis cogne sans faire de manières »… On relève également une citation de la Pampinée, l’un des six personnages féminins du Décaméron [12] de Boccace, mentionnée par Pepe et vouée à railler le physique peu flatteur de Michel-Ange : « La nature a uni une âme noble à un corps vil ».

Les aléas de la création

Konchalovski met en exergue une période difficile pour les sculpteurs et les peintres qui bataillent également entre eux pour décrocher des contrats ; ils sont tous à la merci du bon vouloir des bailleurs de fonds. Si l’esprit des créateurs de l’époque était ainsi irrémédiablement accaparé par la recherche de subsides, une telle préoccupation, selon le réalisateur, est toujours omniprésente au XXIᵉ siècle ; « Nous ne sommes pas le pouvoir, nous sommes ses serviteurs parce que nous avons besoin d’argent. », avance-t-il en précisant encore : « Je suis libre dans ce que je fais, mais pas dans mes rapports avec les pourvoyeurs d’argent. [13] ».

Si Michel-Ange négocie âprement les prix avec les fournisseurs de marbre, il tente également de grappiller des délais supplémentaires face à des mécènes toujours enclins à hâter au plus vite la livraison de leurs commandes ; il doit louvoyer, prodiguer quelques flatteries, se plier de plus au moins bon gré à leur exigence afin de conserver leurs faveurs et ceci sans jamais rien sacrifier à l’art. C’est un exercice d’équilibriste de haute voltige, mais l’artiste est « un jongleur de cirque [14] » note le cinéaste. Obnubilé par l’acte créatif, Michel-Ange conçoit l’art comme une religion ; fasciné par la matière à l’état brut, il parcourt la montagne à la recherche du matériau le plus noble (comme le jeune Boris dans « Andreï Roublev » qui avec fébrilité s’échine par monts et par vaux à dénicher la meilleure argile pour couler le bronze de la cloche) dont il parvient à découvrir la beauté préexistante qu’il va libérer de la pierre en éliminant le superflu. Le Florentin n’est jamais satisfait du travail accompli. Obsédé par sa quête constante de la perfection esthétique, il achève difficilement ses œuvres ; « Tu n’as jamais réussi à finir quoi que ce soit », lui assène Sansovino. Ce non finito (inachèvement) s’explique également par l’abondance des projets dont les réalisations s’avèrent parfois incompatibles entre elles. Il fallut presque l’arracher de la chapelle Sixtine afin qu’il se consacrât à un autre chantier d’envergure (celui de la dernière demeure de Jules II) qu’il avait seulement entamé quelques années plus tôt en 1505 et qui ne progressait qu’à petits pas. La commande est colossale et lucrative puisque le mausolée, qu’il doit édifier pour la somme de 10 000 ducats, requiert la confection de pas moins de quarante statues monumentales. Il ne parviendra in fine à ne confectionner que l’imposant Moïse, dont une séquence montre un genou que le sculpteur a ainsi extirpé du marbre et qui ravit le souverain pontife (on pense que ce personnage biblique fut achevé du vivant du pape) et plus tard, seulement les statues de plusieurs Esclaves. Mais le contrat signé avec les Dolla Rovere (clan dont Jules II est le patriarche) impliquait qu’il poursuive cette tâche à l’exclusion de toute autre. Une clause que Michel-Ange peine à respecter au gré des aléas politiques qui placent à la tête du Saint-Siège, un Médicis, une famille rivale des Dolla Rovere, sous le nom de Léon X. Ce dernier le presse alors d’accomplir la façade de la basilique de San Lorenzo, un ouvrage qu’il accepta d’effectuer, non sans quelques réticences, afin qu’il n’échut pas à un autre. Sa notoriété hors du commun ainsi que l’estime pour son travail expliquent que « beaucoup lui sera toujours pardonné, », affirme Jules II. Cependant, vouloir contenter chacun est un leurre et multiplier les mensonges et les défections envers les dynasties régnantes de la péninsule nourrissent rancœur et colère. Et les mises en garde se précisent : « Fait attention ! », lui lança à plusieurs reprises, le marquis de Malaspina, sur un ton comminatoire, après que celui-ci ait découvert que Michel-Ange escomptait utiliser le marbre de Carrare (qui était destiné au tombeau de Jules II) afin d’honorer un autre contrat avec les Médicis. Des avertissements qui troublent et agitent le sculpteur qui est persuadé que d’aucuns cherchent à l’empoisonner. Lors du banquet de mariage de Pietro qu’il partage avec des gens de petite condition, rares instants où le maestro semble radieux et apaisé, sa sérénité fut vite envolée lorsqu’il découvrit le lendemain à l’aube les cadavres ensanglantés des deux époux assassinés, probablement par les sbires des Della Rovere (les ayant droits de Jules II), pour le punir des engagements non tenus et accentuer la pression sur lui. Perturbé par ces incessants conflits de loyauté, il est pris en étau entre ces deux clans familiaux rivaux, « des assassins qui ne méritent pas toute cette beauté. », se lamente-t-il.

Le metteur en scène évoque la liberté créatrice dans une séquence où certains émissaires du pape en l’occurrence, l’Inquisition stigmatise vertement la nudité d’Adam et Eve dans l’une des fresques de la chapelle Sixtine. Michel-Ange avait le goût de la provocation ; il n’était pas sans savoir qu’il dérangeait, qu’une telle représentation dans un lieu sacré était une transgression de l’orthodoxie iconique et qu’elle ne manquerait pas de susciter réprobation et opprobre (Biagio da Cesena — qui fut maître des cérémonies de Paul III — voyait dans la chapelle, « un ouvrage bon pour une étuve ou une auberge [15] »). Mais l’artiste a baigné très jeune, auprès de Pic de la Mirandole, de Marsile Ficin, dans la pensée néo-platonicienne de l’art qui abolit toute limite entre le sacré et le profane. Durant son pontificat, Jules II parvint à circonscrire tout mécontentement et à préserver Buonarroti. La censure, éternelle épée de Damoclès, fait ici écho au propre vécu du cinéaste dont le second long métrage, « Le Bonheur d’Assia » (1967), ne fut pas projeté durant vingt ans dans les salles obscures soviétiques pour la raison qu’il montrait à l’écran autour de l’intrigue (une femme boiteuse dont le cœur tangue entre Stepan, un chauffeur de camion qui est le père de son enfant à venir, et Sacha, un citadin, qui veut l’épouser), le quotidien misérable des paysans d’un kolkhoze dont la gestion était plutôt calamiteuse. Une telle image éloignée de toute glorification de l’industrialisation de l’agriculture soviétique était en porte-à-faux avec les canons de l’idéal socialiste. Lorsqu’il tourna quelques années plus tard aux États-Unis, le metteur en scène mentionna l’existence d’autres sujétions étriquant également sa latitude d’action et d’improvisation : « Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sous une forme qui produise de l’argent. [16] ». Konchalovski ne croit pas que « la liberté d’expression soit la condition pour faire une grande œuvre d’art » ; il considère que « seul le génie crée une grande œuvre d’art » [17], et de citer Cervantès qui a écrit Don Quichotte sous l’Inquisition [18].

Le monstre

Le point d’orgue du film est incontestablement l’extraction du bloc de marbre dans les carrières de carrare, où depuis plusieurs jours, le sculpteur erre en soliloquant à la recherche d’une pierre d’exception. Il repère finalement sur place la pièce rare, source d’une ineffable satisfaction. Envoûté par ce mastodonte, il le vénère jusqu’à lui prodiguer des caresses. Mais ce dernier ne lui est pas destiné, l’acquéreur est Sansovino ; néanmoins dépourvu de tout scrupule, il parvient à l’accaparer moyennant monnaie trébuchante. Puis caprice égoïste supplémentaire, il exigea que le bloc gigantesque demeure intact. La demande est incongrue, un tel volume est toujours débité en plusieurs tranches afin d’en faciliter le transport ; mais il saura à nouveau se montrer persuasif. L’entreprise, totalement inédite, est pharaonique et nécessite une préparation minutieuse. Il s’agit dans un premier temps, grâce à un ingénieux assemblage de poulies et de palans, de soulever l’impressionnant colosse de marbre (afin de glisser des tasseaux) lequel devient lui-même un personnage à part entière de la narration ; les plans fixes sur celui que l’on appelle « le monstre » lui conférant une dimension mystérieuse, surnaturelle et troublante. La seconde étape s’avère bien plus périlleuse, elle doit permettre la descente du bloc (une prouesse qui s’inspire de plusieurs lettres de Buonarroti qui en font état). Dans un souci d’exactitude historique, toutes les techniques utilisées à cette fin ont été reproduites à l’identique. L’acheminement du monolithique au port d’embarquement est une opération particulièrement délicate tant elle recèle de lourds risques pour les manœuvriers. Ces derniers, après quelques querelles gouailleuses, s’attèlent à cette tâche herculéenne jusqu’à la limite de leurs forces physiques, ployant sous l’effort ; en sueur, couverts de poussière de marbre, ces hommes paraissent bien minuscules et vulnérables face à « la bête » qui se meut, pas à pas, grâce à des rondins de bois enduits de savon. Mais tous savent pertinemment que cette masse titanesque peut à tout moment leur échapper en dévalant la pente et les écraser. La scène revêt une grande tension avec en contrebas la foule qui gronde d’inquiétude et retient son souffle. C’est Michel-Ange qui procéda aux calculs et dressa les différents paramètres nécessaires pour mener à bien l’ensemble du processus, lequel se présente selon lui sous les meilleurs auspices (la vision céleste d’une comète s’avérant un bon présage). Mais il ne pouvait pas supputer l’appât du gain, celui du forgeron qui a négligé la qualité des ancres de levage dont l’une céda, provoquant le décès d’un ouvrier. La démesure de la translation du «monstre » n’est pas sans rappeler le film (en 1982) de Werner Herzog, « Fitzcarraldo », nom dont se fait appeler cet industriel irlandais, passionné de musique classique, qui prit l’initiative de hisser son bateau à vapeur de 300 tonnes de façon à lui faire franchir le versant d’une montagne pour rejoindre sa concession de caoutchouc en plein cœur de l’Amazonie ; elle renvoie également à un plan-séquence sublime «d’Andreï Roublev » où des dizaines de paysans alignés en rang déploient toute leur énergie afin d’extirper avec délicatesse la cloche de la fosse où elle a été fondue.

L’originalité de la démarche du réalisateur consista à ne jamais représenter Michel-Ange façonnant la pierre avec le marteau et le ciseau (une similitude avec « Andreï Roublev » où aucune image ne montre le moine peintre à l’œuvre). Apparaissent seulement ses mains abimées et sales aux ongles cassés qui sont suffisamment évocatrices de son ardeur à l’ouvrage. C’est à peine si on le voit esquisser le croquis d’une jeune femme assoupie (Maria, la fille du contremaître de la carrière) dont le doux visage (qui semble être le portrait d’une madone) le captive jusqu’à désirer en faire un modèle. Plus tard, lorsque celle-ci s’adonne au plaisir de la chair avec son amant dans une charrette, c’est sa frêle main ouverte, pendante et sensuelle, étincelle de la beauté céleste, qui subjugue Michel-Ange et qu’il figera plus tard dans le marbre, prémices de l’acte créatif. Un plan montre également subrepticement le regard prononcé qu’il porte sur les mains veinées du vieux marquis de Malaspina (propriétaire des mines de Carrare) parce que le corps est toujours son objet d’étude de prédilection. Outre un plan furtif de la chapelle Sixtine (reproduite à l’échelle par trente maîtres artisans) qui ne permet pas de distinguer ses peintures, la dernière séquence du film dévoile plusieurs de ses sculptures (dont la Piéta, le David, le Moïse…) ; un autre point commun avec « Andreï Roublev » où le spectateur découvre en couleur (dans les dernières minutes du long métrage) la fresque du Jugement dernier réalisée par le moine iconographe et symbolisant aussi la résurrection de cet artiste qui avait longtemps douté de sa foi.

La Renaissance

Le spectateur est immergé dans le XVIᵉ siècle, mais ce n’est pas celui des raffinements, des dorures, de l’humanisme éclairé ou de l’esthétisme qui prévaut. C’est une autre facette qui est révélée, le revers de cette époque faste plutôt occulté par le petit et le grand écran qui ont souvent enfermé la Renaissance italienne dans une représentation idéalisée. Défile sous nos yeux, l’existence de gens ordinaires : des mendiants, des miséreux, des prostituées et de tous ceux qui s’adonnent au commerce, aux travaux des champs ou à l’extraction du marbre. La vie quotidienne (avec ses combats de rue) y est ainsi montrée sans artifices. Le réalisateur est parvenu à ressusciter l’ambiance de l’époque où dans des plans larges, on suit Michel-Ange, fendre la foule, déambuler dans les ruelles grouillantes avec leurs étals de viandes sanguinolentes, s’attabler dans les populeuses et crasseuses tavernes où il boit à satiété. Konchalovski indiqua qu’il est bien loin de tout montrer de cette époque cruelle où la mort était omniprésente avec des maux endémiques comme la peste. Le minutieux travail de reconstitution des places, marchés, ateliers du maître à Rome et à Florence, des palais pontificaux, demeures de la noblesse doit au chef décorateur, Maurizio Sabatini. Le réalisateur (féru de peinture) a inséré des scènes sous forme de tableaux vivants d’une beauté époustouflante qui invitent à la contemplation (et s’impriment dans la mémoire) avec en introduction du film et à plusieurs reprises, l’attelage des bœufs tirant la charrue ou s’essoufflant à tracter le « Monstre » ; et encore la nuit lorsque ce dernier est suspendu au clair de lune en attente d’être embarqué. C’est un film saisissant de contrastes : l’éclat du marbre (« blanc comme du sucre »), les ornements et apparats des palais et l’insalubrité des ruelles, avec parfois une photographie éclairée à la bougie évoquant le clair-obscur de Caravaggio qui accentue le relief des personnages. L’accent est également mis sur l’univers olfactif avec les immondices jetées à même la rue (dont les passants devaient d’ailleurs habilement se prémunir) où les enfants pataugent parmi les excréments ; des séquences redondantes qui traduisent ainsi l’intensité de tous ces miasmes et relents divers. La pestilence, c’est également celle émanant de la chambre de Michel-Ange où celui-ci s’est terré durant plusieurs jours lors d’une crise mystique. « Je voulais que l’odeur traverse l’écran et atteigne le spectateur » souligne Konchalovski qui précise que chaque période a son propre parfum et de citer « La reine Margaux » de Patrice Chéreau où l’on sent la sueur, le sang, le sexe et la mort [19]. L’habillement des différents protagonistes et des figurants est particulièrement soigné. Pas moins de six cents costumes furent confectionnés dont une centaine ont été cousus à la main. La préoccupation majeure de Dmitry Andreev, le chef costumier (qui est un spécialiste des costumes historiques) était d’éviter que l’on remarque les vêtements des personnages afin qu’ils se fondent dans le cadre ; le souhait du réalisateur n’était pas de montrer des gens élégamment vêtus.

Péchés et frayeurs

Le titre original du film évoque un péché sans aucune précision sur sa teneur ; en fait, il semble bien que Michel-Ange succombe à plusieurs vices : l’orgueil, le cynisme, l’égocentrisme, la cupidité ou encore sa fascination obsédante pour le marbre… ; des turpitudes dont il est pleinement lucide et que relate clairement l’un de ses poèmes écrit entre 1507 et 1530 : « Je vis par le péché, je vis en me mourant, ma vie n’est plus à moi, c’est celle du péché : mon bien me vient du Ciel et mon mal de moi-même par ce vouloir infirme qui m’a déserté [20] ». Soucieux de son salut, il est effrayé par les feux de l’Enfer décrits dans la première partie de La Divine Comédie (sous forme d’un immense entonnoir divisé en neuf cercles concentriques superposés où logent les damnés selon leurs crimes) de Dante Alighieri, son guide spirituel qu’il révère. Dans un délire nocturne, il déclame un extrait de l’œuvre de son mentor : « Avant moi rien ne fut créé / Qui ne soit éternel, et moi éternellement je dure / qui entrez, laissez toute espérance » (paroles que Dante affirme découvrir au fronton de l’enfer [21]). Il s’estime harcelé par le Malin qui se manifeste, entre autres, sous forme d’une horde de chiens noirs sauvages, qui à la nuit tombée, s’acharne à son encontre. Le Divin semble tout aussi inquiété par une légère brise qui soulève subrepticement un rideau ou encore par les croassements lugubres des corbeaux. Ses pensées sont également brouillées et parasitées par des hallucinations visuelles (il croit percevoir des tentacules qui s’agitent parmi un tas de bois et de chiffons lorsqu’il est assis et bavarde dans une taverne) et par des prémonitions cauchemardesques (telle, l’agonie de Jules II assisté d’un bel ange où la présence d’un fort déplacement d’air exprime le dernier souffle d’une âme enlevée par Dieu). Il est vraisemblable qu’il ait également gardé à l’esprit les prophéties de Savanarole, ce moine fanatique, qui vilipenda le relâchement des mœurs, la luxure, les vanités humaines, la dépravation, les pratiques simoniaques de l’Église et instaura un régime théocratique (1494-1498) prônant une vie ascèse qui fut finalement celle de Michel-Ange. On remarque que l’un des frères du sculpteur est un moine dominicain qui tient un discours proche du prédicateur (qui fut brûlé en place publique). Il ressort de ce bouillonnement mystique, un sentiment de honte qui ronge son âme ; cette source de désolation et de culpabilité est révélée lorsqu’il interpelle Dante qui lui apparaît : « Je pensais que je me dirigeais vers Dieu, comme vous, au lieu de cela je m’en éloignais de plus en plus ». Déplorant amèrement que ses œuvres n’invitent pas au recueillement, c’est-à-dire à l’élévation spirituelle ; Michel-Ange est ainsi aux antipodes de l’appréciation de Raphaël le concernant : « Tu devrais être l’homme le plus heureux du monde. »

Pour la préparation du film qui s’est étalée sur plusieurs années, le cinéaste s’est plongé durant plusieurs années dans une foisonnante documentation autour de Michel-Ange ; il s’entoura de plusieurs historiens, dont Antonio Forcellino qui est considéré en Italie comme le plus éminent expert du Florentin (il est l’auteur d’une biographie remarquée et remarquable de Michel-Ange, Une vie inquiète, Seuil 2006). Le cinéaste s’est également appuyé sur la correspondance de l’artiste adressée aux membres de sa famille ainsi que sur les nombreux poèmes (miroir de son âme) qu’il composa et qu’admiraient Rainer Maria Rilke et Thomas Mann [22]. Il fallut également effectuer des choix, se délester de pans entiers de la vie du sculpteur pour ne retenir que les années les plus difficiles, celles où le contexte politique fut le plus néfaste, l’acculant aux trahisons. La production emmena durant trois mois l’équipe du film en Toscane, précisément à Florence (où il fut difficile pour le réalisateur de placer ses caméras, la piazza Della Signoria — la place de la Seigneurie avec le palais Vecchio — ne pouvait être filmée que dans une seule direction, trop d’éléments devant être camouflés ailleurs) et également à Arezzo, Fosdinovo, Montepulciano, Bagno a Ripoli et au nord du Latium à Rome. La descente du « monstre » eut pour cadre les contreforts du Monte Altissimo dans les Alpes Apuanes où se situent les carrières de Henraux, l’un des lieux du tournage (pour les besoins du film, un faux bloc de marbre d’un poids néanmoins de 1800 kilos fut conçu à partir de résine). Selon sa méthode de travail, Konchalovski tourna avec pas moins de six caméras permettant ainsi un vaste choix de plans au montage. Le cinéaste confia le rôle-titre à Alberto Testone (né à Rome en 1963), un acteur épisodique ; outre des petits rôles dans des séries télévisées, il coréalisa avec Stefano Petti un documentaire consacré à Pier Paolo Pasolini (dont Konchalovski fut proche) et incarna le réalisateur de « Théorème » dans « La Verità Nascosta » (2013) de Federico Bruno. Le metteur en scène fit appel à l’interprète romain d’une part, pour sa ressemblance physique avec un portrait de Michel-Ange peint par Daniele da Volterra (un contemporain de Buonarroti) qui le représente avec un faciès émacié parsemé de rides, un nez cassé, une barbe fournie, des oreilles protubérantes et d’autre part, pour son tempérament et son agilité (« il est timide, mais il peut hurler comme un fou » révéla le cinéaste). On notera également que les ouvriers de la carrière de marbre (aux caractères bien trempés entre les sanguins et les plus taiseux) sont de véritables artisans toscans ; le réalisateur ne considère d’ailleurs pas ces derniers comme des acteurs : « Ils ne jouent pas, ils vivent directement la carrière, ils sont eux-mêmes ; c’est comme filmer des lions en Afrique, tu ne peux pas les diriger ». Konchalovski recherche avant tout des visages, dont les traits racontent des histoires, choisissant ses acteurs et figurants dans les rues comme le faisait Fellini, l’un de ses maîtres. C’est un procédé qu’il utilisa dès ses premiers longs métrages où les personnages sont campés par des interprètes néophytes mêlés à des professionnels.

Le film doit au soutien financier d’un richissime homme d’affaires russe, Alisher Ousmanov (l’un des plus grands philanthropes du pays), qui a couvert 70 % d’un budget de 14 millions d’euros. C’est un véritable mécène relève le réalisateur puisqu’il sait qu’il n’y aura pas de retour sur investissement [23]. Au XVIᵉ siècle, fait remarquer Konchalovski, les œuvres étaient exclusivement acquises pour ravir et combler durant toute leur existence leurs fortunés propriétaires sans recherche d’un quelconque profit financier, «tandis qu’aujourd’hui il y a plus d’investisseurs que de véritables mécènes [24] ». Curieusement, « II Peccato », qui connut un bon accueil en Italie (lorsqu’il fut présenté à Rome à l’automne 2019) ainsi qu’un vif succès en Russie, ne fut sélectionné ni au Festival de Cannes ni à la Mostra de Venise ou à la Berlinale. En France, il ne figure pas dans la liste des longs métrages nommés pour le César du meilleur film étranger. La vie du film fut d’ailleurs très courte dans l’hexagone (seulement quelques jours au mois d’octobre 2020), corollaire de l’épidémie de Covid-19 et des pouvoirs publics qui firent le choix très contestable et inique de clore les cinémas ; une incongruité, source d’incompréhension, qui incita, à titre symbolique, un audacieux gérant de salles à Caen à diffuser « Michel-Ange » dans une église [25], les lieux de culte étant paradoxalement autorisés à accueillir du public. Et pour paraphraser Jean-Luc Godard, les cinéphiles sont malheureusement toujours contraints de devoir baisser la tête devant leur petit écran tandis qu’ils aspirent à la lever dans les salles obscures [26]. Il s’avère également impossible de suivre les judicieux conseils prodigués par Andreï Konchalovski qui recommandait « de venir aux projections sans pop-corn, car c’est un film très silencieux ».

[1] C’est ainsi que le désigne dans le film, l’un de ses commanditaires, Francesco Maria Della Rovere.

[2] Konchalovski, cité par Marie-Noëlle Tranchant, « Démons et merveilles de Konchalovski », www.lefigaro.fr, 19 février 2009.

[3] Dont « Sibériade », « La Maison de fous », « Les Nuits blanches du facteur », « Il Peccato ».

[4] Michel Ciment, « Andreï Konchalovski : ni dissident, ni partisan, ni courtisan », Actes du Sud/Institut Lumière, 2019.

[5] Le bréviaire de Fairing, faring.canalblog.com, 16 février 2013.

[6] Léa Simone Allegria, « Michel-Ange, la fureur et la grâce », www.marianne.net, 31 octobre 2020.

[7] Ascanio Condivi, Vie de Michel-Ange (introduction, traduction et notes de Bernard Faguet), Éditions Flammarion, 2006.

[8] Benjamin Blech et Roy Doliner, « Les secrets de la chapelle Sixtine », éditions Michel Lafon, 2008.

[9] Antoine Guillot, « Andreï Konchalovski : les visages au cinéma, c’est comme les couleurs en peinture » (interview 59 min), France culture, Plan Large, 24 octobre 2020.

[10] Marie-Noëlle Tranchant, op. cit.

[11] Benjamin Bloch et Roy Doliner, op. cit.

[12] Cette œuvre est une suite de cent nouvelles racontées par sept jeunes femmes et trois jeunes gens qui ont fui la peste noire sévissant à Florence (laquelle tua vingt-cinq millions de personnes en Europe, soit un tiers de la population entre 1346 et 1352).

[13] Jean-Loup Bourget, « Calme bloc ici-bas », Positif, n° 712, juin 2020.

[14] www.bande-a-part.fr, 19 octobre 2020.

[15] Florent Coste, « Le corps de la Sixtine », https://journals.openedition.org/traces/4147.

[16] Lorenzo Codelli, Entretien avec Andreï Konchalovski, Positif n° 712, juin 2020.

[17] Jean-Loup Bourget, op. cit.

[18] Thomas Sotinel, « En attendant Gloss, flash-back sur la Russie de Konchalovski », www.lemonde.fr, 18 février 2009.

[19] Antoine Guillot, op. cit.

[20] Michel-Ange, Poèmes, traduits et présentés par Pierre Leyris, Éditions Gallimard, 1992.

[21] L’Enfer, chant III.

[22]Michel-Ange, Poèmes, traduits et présentés par Pierre Leyris, op. cit.

[23] Positif, n° 712.

[24] Antoine Guillot, op. cit.

[25] Lefigaro.fr, 17 décembre 2020.

[26] La citation exacte est la suivante : « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télé, on la baisse ».